Un clima per la sobrietà. Per vivere entro i limiti del pianeta dobbiamo spostare l’attenzione dall’accumulo alla qualità del vivere, dal consumo al benessere condiviso

L’Hot or Cool Institute di Berlino, think tank di ricerca di cui faccio parte, ha pubblicato un nuovo report della collana 1.5-Degree Lifestyles, dal titolo A Climate for Sufficiency – in italiano potremmo dire Un clima per la sufficienza. È un documento che offre diversi livelli di lettura: tecnico, politico e anche etico. Vale la pena partire dalle sue implicazioni più profonde, perché ci interrogano sul modo in cui viviamo e immaginiamo il futuro delle nostre società.

Stiamo attraversando un periodo di trasformazioni profonde – ambientali, politiche, demografiche e sociali – che i decisori politici, e spesso noi cittadini con loro, faticano a gestire. I dati scientifici ce lo ricordano con una chiarezza difficile da ignorare. L’autorevole Emission Gap Report delle Nazioni Unite (2024), è esplicito: il mondo si avvia a superare la soglia di 1,5°C di aumento della temperatura rispetto ai livelli preindustriali di fine Ottocento entro questo decennio, con le politiche attuali che ci portano verso un riscaldamento compreso tra 2,6 e 3,1°C.

Siamo dunque lontani dagli obiettivi fissati a Parigi – non solo dal limite dei 2°C, ma soprattutto da quello, più ambizioso e vitale, di 1,5°C. In termini concreti, significa che ci stiamo avvicinando a un aumento delle temperature – e dell’instabilità climatica – molto superiore a quello che già oggi sperimentiamo, con conseguenze in termini di vite umane, danni economici, migrazioni e tensioni sociali. I dati Copernicus mostrano che l’Europa si riscalda a un ritmo doppio rispetto alla media globale, mentre ondate di calore, incendi e alluvioni stanno diventando la nuova normalità climatica.

Mai come oggi, in un momento in cui gli impatti climatici raggiungono il loro apice, assistiamo al fallimento del nostro approccio alla sostenibilità. O, più precisamente, al fallimento di un processo politico che fatica a riconoscere la natura sistemica della crisi, arrivando a bollare come “ideologia ambientalista” ciò che invece rappresenta il frutto di decenni di ricerca scientifica. Se le raccomandazioni che emergono dagli studi – e che dovrebbero tradursi in politiche basate su evidenze – vengono percepite come ideologiche, la nostra capacità di agire entro i tempi necessari si riduce drasticamente.

In Europa, abbiamo imparato – almeno in parte – ad accettare la realtà dei cambiamenti climatici, ma non ancora ciò che essa comporta: un profondo ripensamento del nostro stile di vita e dei livelli di consumo. Continuiamo a concentrare la maggior parte delle risorse nel miglioramento dei processi produttivi (supply side), evitando di mettere in discussione la domanda, cioè i nostri consumi.

Molti decisori politici continuano inoltre a considerare la crisi climatica come una questione ambientale “secondaria”, da affrontare dopo aver risolto i “veri” problemi, spesso economici. Eppure la crisi climatica è solo una faccia di una crisi più ampia, che intreccia disuguaglianze sociali, perdita di biodiversità e fragilità democratiche – e che, inevitabilmente, impatta sulle nostre economie. Abbiamo inoltre trascurato la dimensione sociale della transizione ecologica e, con essa, il coinvolgimento dei cittadini. Il risultato è sotto i nostri occhi: sfiducia verso le istituzioni, populismi, movimenti di rigetto che si nutrono della percezione di esclusione e alimentano l’immobilismo politico.

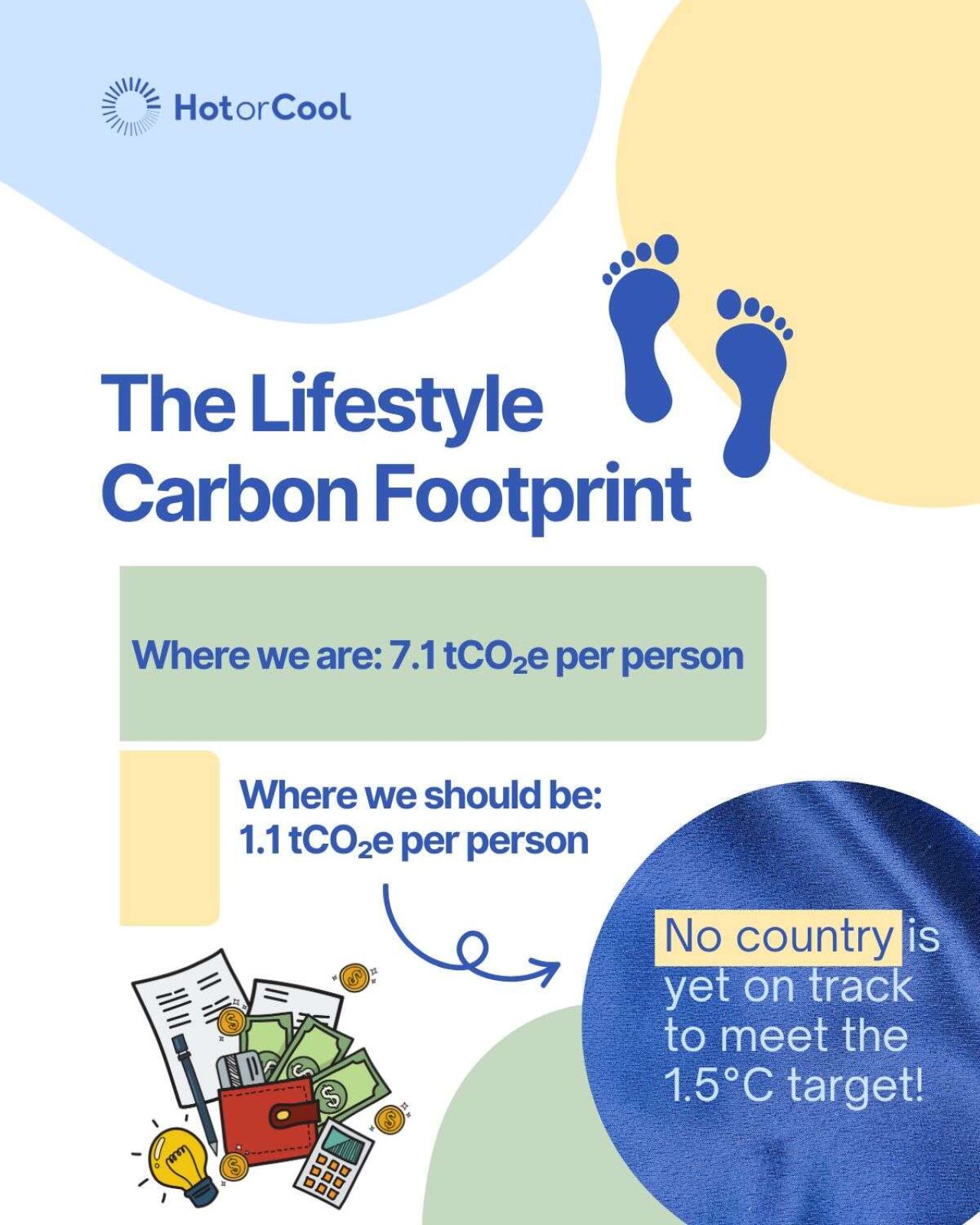

In questo contesto si colloca il messaggio centrale del nuovo report A Climate for Sufficiency. Il documento mostra come l’impronta di carbonio media necessaria a sostenere il nostro stile di vita – circa 7 tonnellate di CO₂ equivalente pro capite nei 25 Paesi analizzati – sia oltre sette volte superiore al livello compatibile con la soglia di 1,5°C (1,1 tonnellate di CO₂ equivalente pro capite). È importante ricordare che, nel report, le emissioni legate allo stile di vita (lifestyle carbon footprint) si riferiscono alle emissioni generate dai consumi, e non alla produzione: un approccio “dal lato della domanda” che integra la prospettiva territoriale tradizionale su cui si fondano gli accordi internazionali.

Senza affrontare il nodo del consumo eccessivo – e dei fattori strutturali che lo determinano – e delle disuguaglianze, pare impossibile rispettare gli obiettivi climatici del 2035. Il 10% più ricco della popolazione mondiale è responsabile di circa la metà delle emissioni globali, mentre la metà più povera del pianeta ne produce meno di un terzo (Chancel, 2022). E il divario è destinato a crescere: chi ha più risorse oggi sta già comprando e controllando le tecnologie e le infrastrutture del futuro “verde” – impianti di energia rinnovabile, auto elettriche, fondi ESG – mentre le fasce più povere restano escluse o ne subiscono i costi indiretti.

Negli Stati Uniti, lo stile di vita medio comporta emissioni 17 volte superiori a quelle compatibili con l’Accordo di Parigi; nei Paesi a basso reddito come Nigeria e Kenya, invece, l’impronta è molto più vicina all’obiettivo, ma spesso per via dell’accesso limitato a energia e beni. In Italia, l’impronta media – circa 8,6 tonnellate di CO₂ equivalente pro capite – è otto volte più alta dell’obiettivo. Trasporti e alimentazione sono responsabili del 65% delle emissioni nazionali. Per allinearci alla soglia di 1,5°C dovremmo ridurre le nostre emissioni dell’88% entro il 2035: un obiettivo a dir poco ambizioso.

“Business as usual” non è più un’opzione. E gli impegni assunti finora – dai piani nazionali alle strategie europee – non bastano. Molta enfasi è posta sulla circular economy, necessaria ma non sufficiente. Negli ultimi quindici anni, le economie europee hanno aumentato di appena un punto percentuale il loro tasso di circolarità dei materiali, dal 10,7% del 2010 all’11,8% del 2023, come mostra il recente rapporto Europe’s Environment 2025 dell’Agenzia Europea dell’Ambiente. I sistemi lineari continuano a prevalere e l’Ue difficilmente raggiungerà l’obiettivo di raddoppiare l’uso circolare dei materiali entro il 2030. L’efficienza, da sola, non risolverà la crisi: serve un cambio di paradigma. È questo il cuore del messaggio del report, che propone di spostare l’attenzione dalla sola efficienza alla sufficienza.

La sufficienza ci pone davanti a una domanda semplice ma radicale: quanto basta per vivere bene entro i limiti rigenerativi del pianeta? Non si tratta di rinuncia, ma di ridefinizione: spostare l’attenzione dall’accumulo alla qualità del vivere, dal consumo al benessere condiviso, dalla crescita quantitativa alla prosperità equa. In questa prospettiva, le relazioni sociali diventano parte integrante del concetto di benessere.

Lo scenario delineato nel report mostra che una transizione globale verso stili di vita improntati alla sufficienza, combinata con un’accelerazione nell’adozione di tecnologie e pratiche a basse emissioni, potrebbe ridurre le emissioni a 1,3 tonnellate di CO₂ equivalente pro capite entro il 2035 – un percorso compatibile con un aumento delle temperature ben al di sotto dei 2°C, anche se ancora oltre il target di 1,5°C. Il report indica inoltre una serie di riforme sistemiche che, affiancando lo scenario di sufficienza, potrebbero rendere ancora possibile un futuro in linea con il target più ambizioso concordato a Parigi. Alla base di questo scenario c’è inoltre una radicale riequilibratura dei consumi, secondo il principio di contraction and convergence: le emissioni globali devono calare mentre quelle pro capite tra i Paesi convergono, con i più ricchi che riducono più rapidamente per consentire ai più poveri di migliorare il proprio benessere.

Le crisi climatiche e sociali sono inseparabili. Per questo, il futuro della transizione non può che essere un processo di giustizia e sobrietà, un percorso collettivo che metta al centro le persone, i bisogni reali e la partecipazione. Il report si chiude con sei raccomandazioni chiave, che vanno dalla necessità di rinnovare l’impegno verso l’obiettivo di 1,5°C, all’introduzione di strumenti globali di giustizia economica e fiscale, fino all’urgenza di cambiare le nostre aspirazioni collettive e promuovere nuove forme di innovazione sociale.

Alla vigilia della Cop30, che si terrà dal 10 al 21 novembre in Brasile, questo messaggio assume un valore politico cruciale. I negoziati dovranno riflettere l’urgenza di evitare il superamento della soglia di 1,5°C, con piani concreti, verificabili e giuridicamente vincolanti.

Ogni decimo di grado in più aumenta il rischio di conseguenze dannose e irreversibili sulla vita quotidiana delle persone. Serve quindi un rinnovato impegno collettivo: non solo per il clima, ma per un modello di società capace di vivere – finalmente – entro i confini del possibile. Serve un nuovo equilibrio tra ciò che vogliamo, ciò che ci serve davvero e ciò che il pianeta può offrirci.