Il 76% degli italiani preoccupato dalla crisi climatica, ma cresce il senso d’impotenza. Ipsos: «Mancanza di consapevolezza, serve una comunicazione più efficace sui benefici dell'azione climatica»

In vista della Giornata mondiale della Terra, il prossimo 22 aprile – una ricorrenza sostenuta dall’Onu, che si celebra ormai dal 1970 – l’Ipsos presenta i risultati del suo sondaggio internazionale "People and Climate Change: Public attitudes to the Climate Crisis and the transition to Net Zero", condotto in 32 paesi, tra cui l'Italia.

Lo studio offre l’occasione di portare a galla molti dei paradossi presenti nel dibattito pubblico sulla crisi climatica e l’urgenza della transizione ecologica. Ipsos evidenzia infatti «un aumento significativo della preoccupazione per l'impatto dei cambiamenti climatici, con il 74% degli intervistati a livello globale (76% in Italia) che si dice preoccupato per le conseguenze nel proprio Paese». Non si tratta solo di una percezione: in base all’ultimo aggiornamento del Climate Risk Index 2025 in Italia, ad esempio, di parla di 38mila morti e danni per 60 miliardi di dollari solo negli ultimi 30 anni.

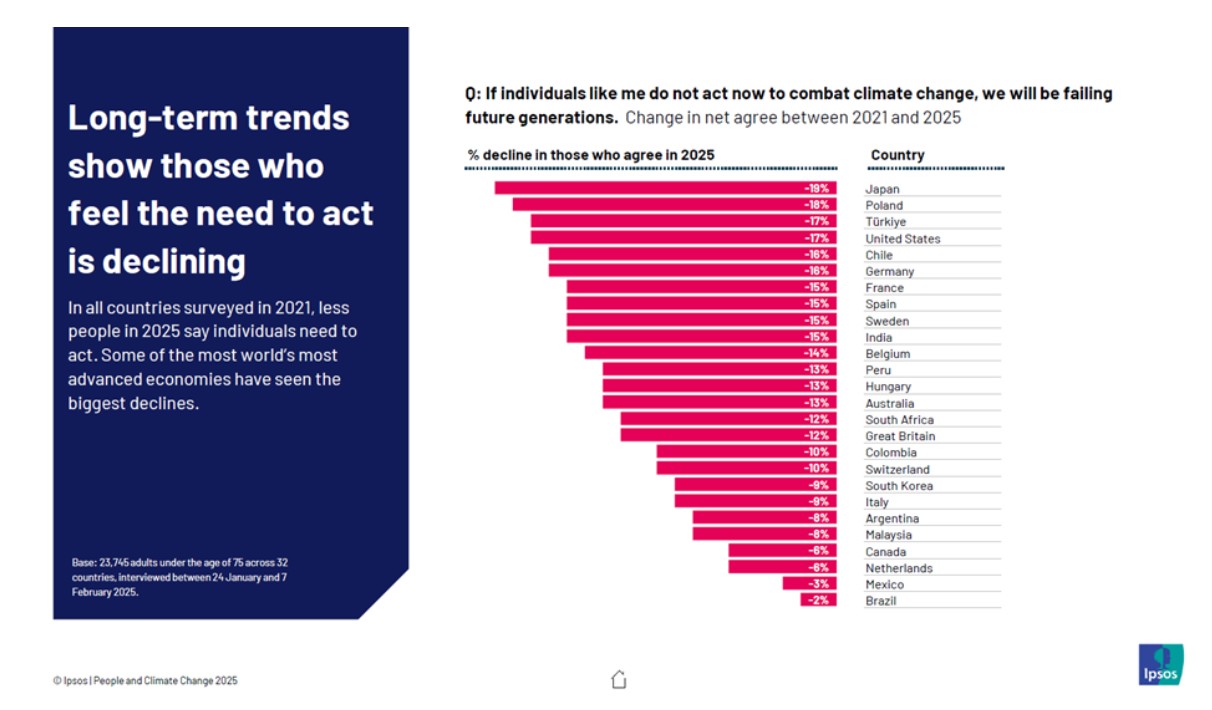

Tuttavia, in «netto contrasto con questa crescente preoccupazione», si registra «una diminuzione del senso di responsabilità personale». In base alle rilevazioni, in tutti i paesi intervistati, meno persone rispetto al 2021 ritengono necessaria un'azione individuale, con un trend particolarmente evidente nelle economie avanzate, il che secondo Ipsos suggerisce «una possibile "eco-fatica" o un senso di impotenza di fronte alla vastità del problema».

Queste risposte offrono l’occasione per ricordare che la transizione ecologica non è una missione personale, dato che può avere successo solo come trasformazione che abbraccia l’intera società: è importante differenziare correttamente i propri rifiuti, spegnere la luce quando usciamo dalla stanza e chiudere il rubinetto quando non usiamo l’acqua, ma pensare che i gesti personali possano trasformare l’economia globale verso il rapido abbandono dei combustibili fossili – il cui uso è il primo responsabile della crisi climatica in corso – è una visione quantomeno naïf del problema. Per essere efficace, la domanda di cambiamento deve essere politica, oltre che personale; anche in questo caso certamente con un impegno personale, a partire da quello in cabina elettorale.

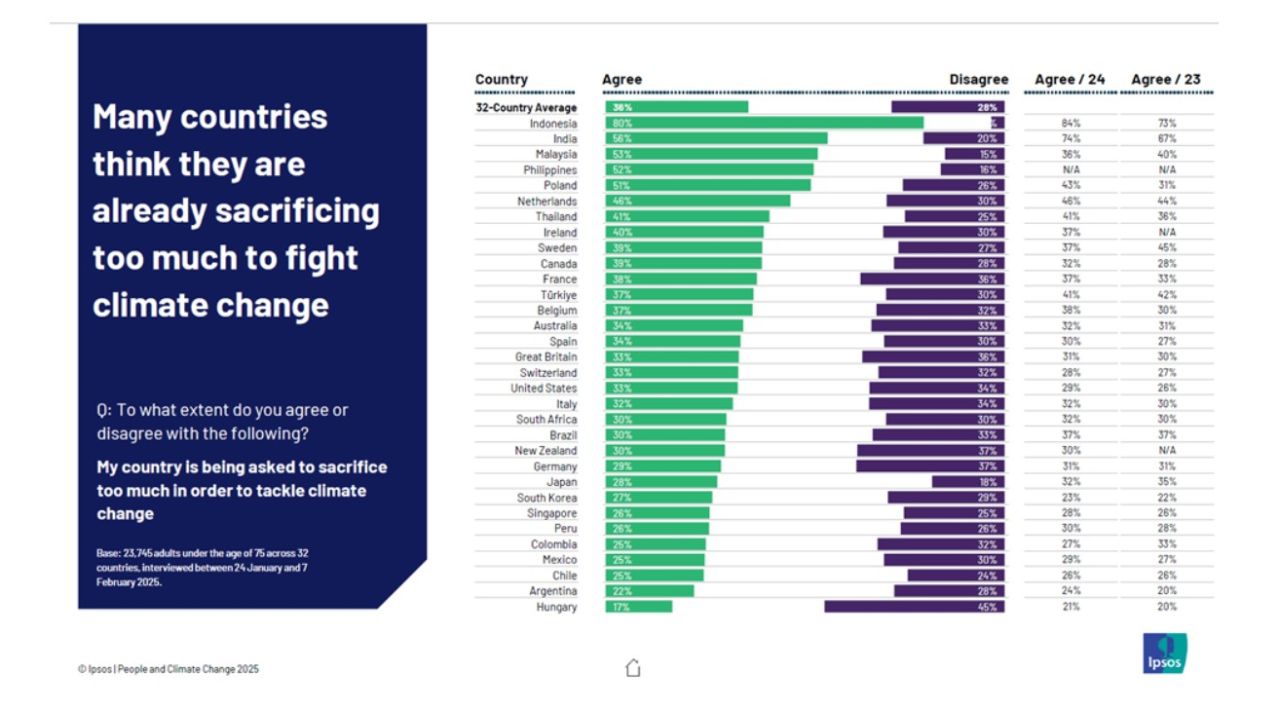

Il problema è che sta crescendo anche la percentuale (ora al 36%) di quanti credono che il proprio Paese si sta impegnando troppo nella lotta alla crisi climatica, con l’Italia migliore (32%) ma non distante rispetto alla media. Come mai? «Questa percezione potrebbe essere influenzata da fattori economici e politici locali, evidenziando la necessità di una comunicazione più efficace sui benefici a lungo termine dell'azione climatica», risponde Ipsos.

Nonostante una crescente consapevolezza dei rischi climatici, su alcune questioni importanti, cruciali per la transizione dai combustibili fossili, ci sono percezioni errate. Circa un terzo degli intervistati (29%) crede erroneamente che non ci sia consenso scientifico sugli effetti del cambiamento climatico, quando invece il 97-99,9% degli scienziati del clima sia concorde sul fatto che sia in corso e dipenda da cause umane. In Europa, molti temono che la transizione alle energie rinnovabili porterà a un aumento dei prezzi dell'energia, con picchi in Germania (59%), Paesi Bassi e Belgio (entrambi 56%), quando sta accadendo il contrario: se nell’ultimo quadriennio l’Italia avesse investito sulle rinnovabili quanto Spagna o Portogallo, avrebbe risparmiato sull’elettricità ben ben 74 miliardi di euro, e secondo un modello predisposto dalla Banca di Spagna, se si raggiungessero gli obbiettivi al 2030 del Pniec spagnolo (78% di rinnovabili elettriche) i prezzi del kWh potrebbero ridursi di un ulteriore 50%.

«Questi risultati evidenziano una preoccupante mancanza di consapevolezza sulle sfide globali che stiamo affrontando – conclude Ipsos – La tendenza a sovrastimare i progressi potrebbe portare a un falso senso di sicurezza, ostacolando gli sforzi necessari per raggiungere gli SDGs», ovvero gli obiettivi Onu di sviluppo sostenibile.

È l’ennesima conferma del fatto che crisi climatica, disinformazione (l’attività di chi costruisce consapevolmente notizie false per raggiungere uno scopo) e misinformazione (la diffusione e condivisione di informazioni inattendibili che possono manipolare l’opinione pubblica, fatta però senza dolo) sono rischi che si toccano, alimentandosi a vicenda. Non a caso la XX edizione del Global risks report, pubblicata a gennaio, guardando ai prossimi due anni, pone la disinformazione al primo posto tra i rischi globali, seguita dagli estremi climatici. Senza investimenti in buona informazione, basata sull’ambientalismo scientifico – insieme a interventi per ridurre le crescenti disuguaglianze economiche che minano la fiducia nelle istituzioni – la polarizzazione delle nostre società non farà che crescere, trainandosi dietro l’inazione di fronte alla crisi climatica.