Le radici sono la chiave per un mais resistente alla siccità

Il mais può crescere con successo in condizioni locali molto diverse. Il nuovo studio “Seedling root system adaptation to water availability during maize domestication and global expansion” pubblicato su Nature Genetics da un team internazionale di ricercatori che comprende anche Silvio Salvi dell’università di Bologna ha ora dimostrato l'importante ruolo del sistema radicale delle piante.

I ricercatori hanno analizzato più di 9.000 varietà e sono stati in grado di dimostrare che «Le loro radici variavano considerevolmente, a seconda di quanto fosse secco il luogo in cui ciascuna varietà veniva coltivata». Lo studio ha anche identificato un importante gene che svolge un ruolo nella capacità di adattamento della pianta e che potrebbe essere la chiave per sviluppare varietà di mais in grado di far fronte meglio ai cambiamenti climatici.

La piante del genere teosinte sono cespugliose e con fusti molto ramificati. Dalle delle loro foglie allungate crescono “orecchie” lunghe un dito, ognuna delle quali è costituita da una dozzina di semi duri come la roccia. Bisogna guardarle molto da vicino per riconoscere la parentela con il mais, una delle piante coltivate più importanti del mondo. Eppure gli esperti sono tutti concordi nel ritenere che il genere teosinte sia la forma ancestrale di tutte le moderne varietà di mais.

Gli agricoltori del Messico sud-occidentale iniziarono a selezionare la progenie delle piante di teosinte che producevano la maggior parte dei cereali, e i più gustosi, più di 9.000 anni fa. Le moderne colture di mais sono state coltivate e selezionate in questo modo nel corso di molte generazioni e ora il mais viene coltivato in tutti i continenti.

l’autore senior dello studio, Frank Hochholdinger dell'Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES) dell’Universität Bonn, sottolinea che «Sappiamo che l'aspetto delle piante è cambiato in modo significativo durante questo periodo e, ad esempio, le pannocchie sono diventate molto più grandi e più prolifiche. Fino ad ora si sapeva tuttavia relativamente poco su come si è sviluppato il sistema radicale durante questo periodo di domesticazione e successivamente».

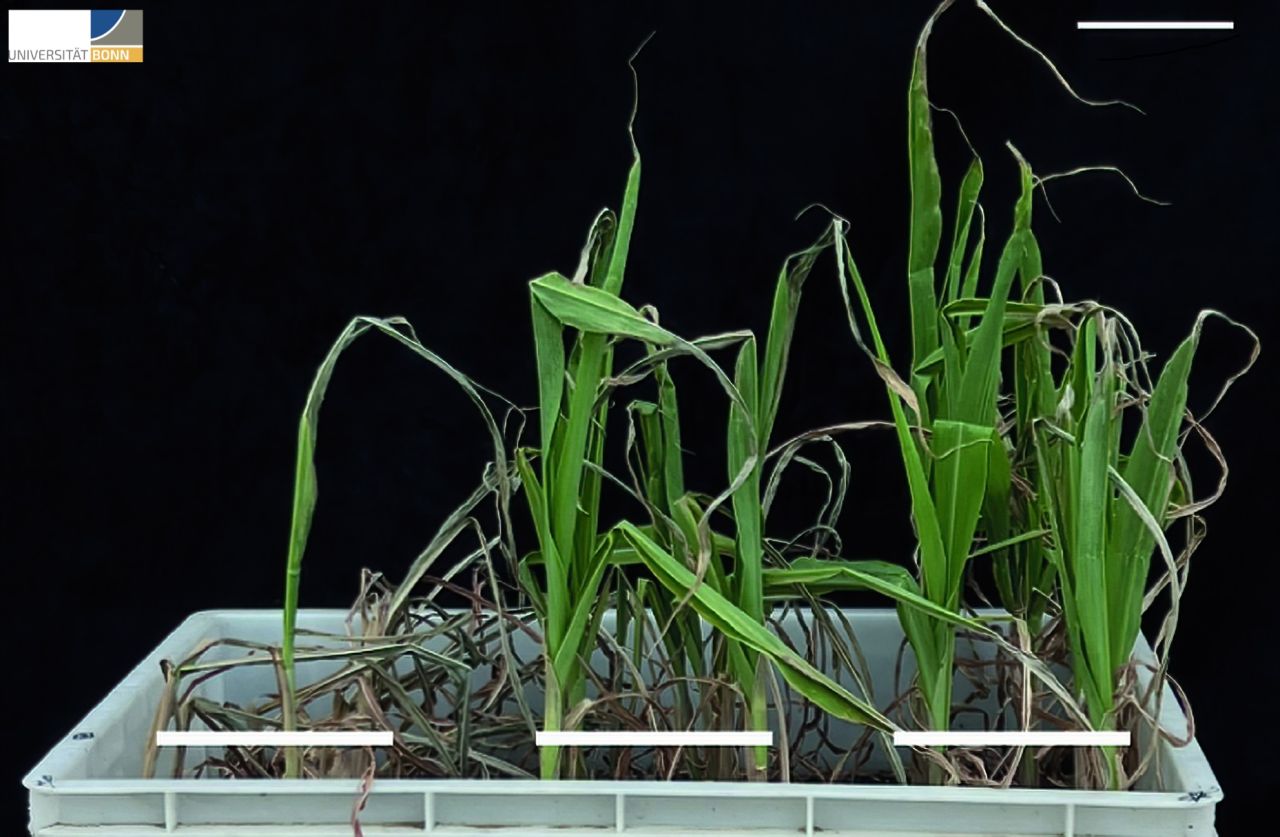

La situazione è cambiata grazie al nuovo studio. Negli ultimi 8 anni, i gruppi di ricerca partecipanti hanno studiato circa 9.000 varietà di mais e 170 varietà di teosinte in tutto il mondo, hanno raccolto i semi e li hanno Messi su una speciale carta marrone, che è stata poi arrotolata a forma di sigaro e conservata in posizione verticale in stretti bicchieri di vetro. Hochholdinger spiega che «Circa 14 giorni dopo la germinazione, abbiamo srotolato la carta in modo da poter osservare il primo sviluppo delle radici senza l'interferenza del terreno aderito ad esse».

In collaborazione con un gruppo di ricerca guidato da Robert Koller dell’ Institute of Bio- and Geosciences, Plant Sciences (IBG-2), Forschungszentrum Juelich, i ricercatori hanno studiato anche la crescita delle radici nel terreno e per farlo hanno utilizzato la risonanza magnetica. I risultati hanno mostrato come la struttura radicale sia cambiata radicalmente durante la domesticazione del teosinte nel mais coltivato.

Il principale autore dello studio, Peng Yu, a capo di un team di ricerca Emmy Noether all'INRES e ora alla Technische Universität München, evidenzia che «Nelle varietà di mais, spesso troviamo radici seminali subito dopo la germinazione, in alcune varietà fino a dieci o più di queste radici. Questo non è il caso del teosinte. Le radici seminali danno alle piantine un primo vantaggio in condizioni ottimali: consentono loro di assorbire molto rapidamente grandi quantità di sostanze nutritive dal terreno. Tuttavia, abbiamo notato che un altro tipo di radice, le radici laterali, ne risente».

All’ INRES ricordano che «Le radici laterali sono particolarmente importanti per l'assorbimento dell'acqua perché allargano notevolmente la superficie radicale. Questo è probabilmente il motivo per cui il numero di radici seminali varia notevolmente a seconda della varietà: le varietà di mais che si sono adattate alle condizioni di siccità sviluppano molte meno radici seminali e più radici laterali. In passato, quando si selezionavano queste varietà, gli agricoltori selezionavano inconsapevolmente le piante che hanno portato allo sviluppo di questa struttura radicale».

I ricercatori hanno anche studiato quale materiale genetico fosse responsabile della crescita delle radici seminali e sono stati in grado di identificare più di 160 geni candidati. Hochholdinger. racconta: «Abbiamo poi studiato in modo più dettagliato uno di questi geni denominato ZmHb77. Abbiamo notato che le piante con questo gene sviluppavano più radici seminali e allo stesso tempo meno radici laterali».

I ricercatori hanno deliberatamente disattivato questo gene in alcune piante e sono riusciti a modificare la struttura delle radici in modo che potessero tollerare meglio i periodi di siccità. Per Hochholdinger «Questo gene è quindi importante per la selezione di varietà resistenti alla siccità. Considerando il cambiamento climatico, queste varietà diventeranno sempre più importanti se vogliamo evitare sempre più fallimenti dei raccolti in futuro».

Lo studio è anche un buon esempio di cooperazione internazionale di successo: al lavoro hanno partecipato ricercatori di 20 diversi tram di ricerca. Hochholdinger. conclude: «Particolarmente importante è stata la collaborazione con il team di ricerca guidato da Tianyu Wang dell'Accademia cinese delle scienze agrarie. Ha studiato innumerevoli varietà di mais coltivate in diverse regioni della Cina. D'altra parte, il lavoro per analizzare quali geni si verificano frequentemente in quali regioni è stato svolto dai nostri partner statunitensi della Pennsylvania State University. I ricercatori hanno analizzato, tra l’altro, con uno speciale software di simulazione, il ruolo svolto dalla disponibilità d’acqua».