Dai costi di generazione elettricità a quelli in bolletta: il prezzo marginale spiegato da Bankitalia

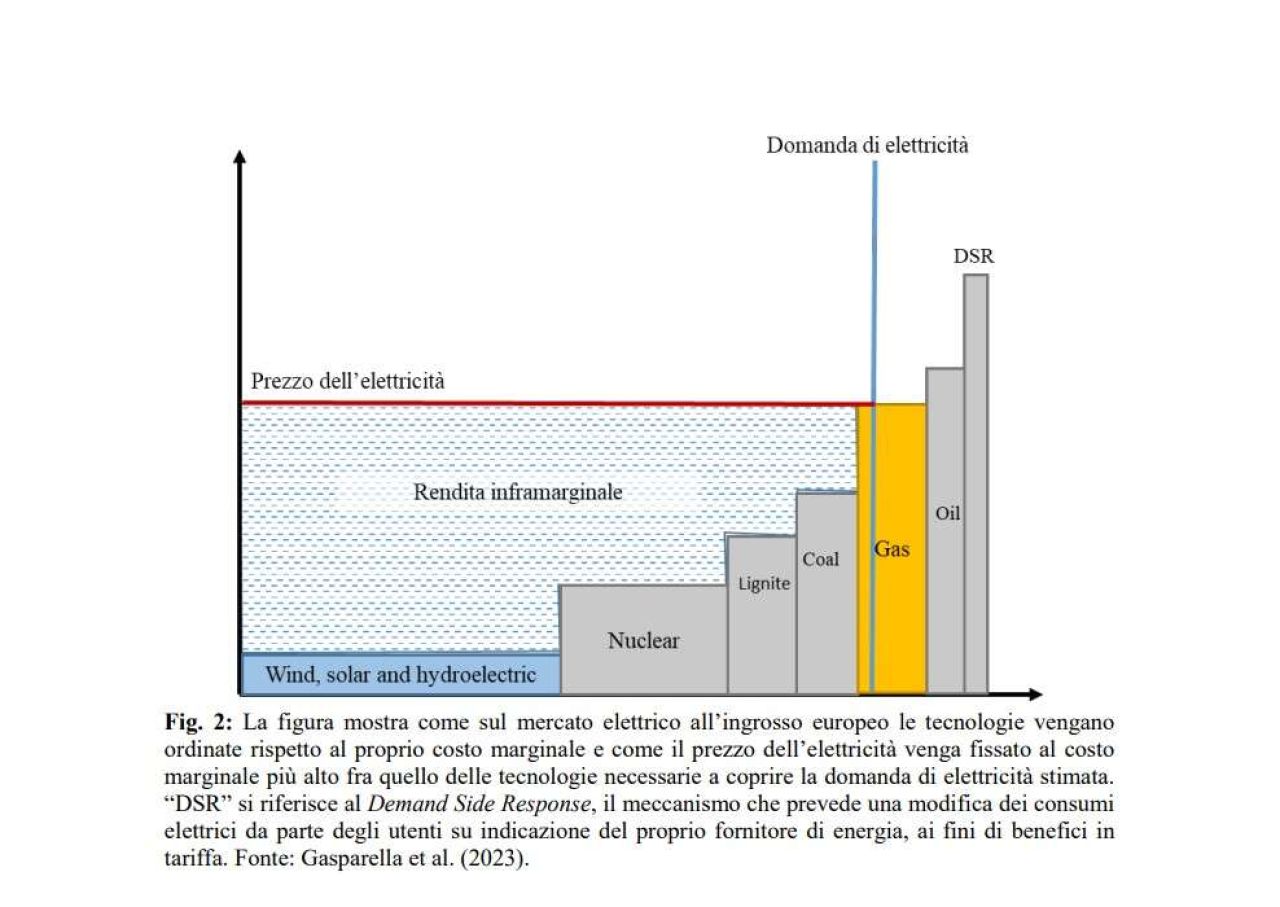

Nei paesi europei il prezzo di equilibrio sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica è determinato sulla base del meccanismo del system marginal price (Smp) o pay-as-cleared, in cui tutte le offerte di vendita accettate sul mercato all’ingrosso per coprire la domanda vengono remunerate al prezzo più alto da loro indicato (Ranci e Pototschnig, 2022). Questo meccanismo prevede la costruzione di una curva di offerta oraria (ogni 15 minuti in Italia dal 2025), ordinando le offerte ricevute dai vari impianti in ordine crescente in base ai loro costi marginali.

Il prezzo di equilibrio si ottiene dall’incrocio tra la (stima) della domanda prevista per quell’ora e tale curva di offerta, riflettendo così i costi marginali dell’ultimo impianto che deve entrare in servizio nella zona per soddisfare la domanda (in Italia, tipicamente alimentato da gas naturale, seguito da idroelettrico e dalle importazioni; RSE, 2024)1. Questo prezzo viene poi applicato a tutte le offerte accettate nella specifica fascia oraria, consentendo all’impianto marginale di coprire i suoi costi di esercizio e, a tutti gli altri, di ottenere ricavi superiori ai rispettivi costi marginali (c.d. “rendita inframarginale”), permettendo il recupero dei costi di investimento.

Gli impianti da fonti rinnovabili partecipano alle sessioni di mercato con offerte a costi marginali prossimi allo zero seguiti poi dagli altri impianti, fra i quali quelli termoelettrici (che, in Europa, aggiungono ai costi operativi anche il prezzo per i permessi di emissione del mercato EU-ETS). La tecnologia “marginale” è, per la maggior parte delle ore del giorno, il gas naturale.

Il nucleare, caratterizzato da elevati costi fissi e bassi costi variabili, si trova in una situazione intermedia tra rinnovabili e combustibili fossili. Conseguentemente, anche a fronte di un significativo apporto del nucleare nel mix energetico nazionale, appare molto improbabile che, a regole vigenti, esso possa diventare l’impianto marginale per gran parte delle ore e, quindi, contribuire ad un abbattimento del costo finale. Questo almeno finché il nucleare e le rinnovabili non basteranno a coprire tutta la domanda nelle diverse ore del giorno. Attualmente, solo in Svezia, dove vi è un mix energetico unico (40% idroelettrico, 29% nucleare e, per il resto, altre rinnovabili), il nucleare rappresenta la tecnologia marginale in alcune ore. Tuttavia, alcune simulazioni evidenziano come al 2030 questo dovrebbe avvenire in più paesi (Gasparella et al 2023).

D’altra parte, i prezzi elevati dell’elettricità che hanno caratterizzato il triennio 2021-23 (a causa delle tensioni sui mercati del gas naturale) hanno avviato un dibattito sulla possibilità di “disaccoppiamento” del mercato dell’elettricità da quello del gas naturale, per ridurre le variazioni di prezzo nel breve periodo. Nonché su eventuali riforme del system marginal price, nonostante i problemi delle alternative (Ranci e Pototschnig, 2022). L’11 aprile 2024 il Parlamento europeo ha approvato una riforma delle regole del mercato elettrico che intende fare della decarbonizzazione l’obiettivo principale, promuovendo il ricorso a contratti a lungo termine, quali i power purchase agreements (PPA)2, fermo restando il meccanismo del system marginal price per la determinazione del prezzo di equilibrio sul mercato all’ingrosso3.

Si tratta di contratti usati tipicamente per tecnologie caratterizzate da costi variabili ridotti e costi fissi elevati (come fonti rinnovabili o nucleare). Questo perché se una componente consistente dei costi di produzione fosse esogena e altamente volatile (quali i costi del combustibile nel caso di impianti fossili) difficilmente i fornitori si assumerebbero il rischio di fissare a lungo termine i prezzi di vendita. Grazie a questo tipo di contratti, l’introduzione del nucleare (in sostituzione delle fonti fossili che difficilmente potranno beneficiarne) potrebbe ridurre la volatilità di prezzo4, specie per i grandi consumatori industriali che li sottoscriveranno.

Occorre infine osservare come il prezzo dell’elettricità sul mercato all’ingrosso rappresenti solo una parte del prezzo finale pagato da famiglie e imprese. Secondo i dati Eurostat, nella media degli ultimi 3 anni, esso ha contribuito al più al 75% del prezzo finale in bolletta pagato dalle famiglie (l’80% nel caso delle imprese). Nel caso delle famiglie, secondo i dati ARERA, una quota che ha oscillato tra il 10 ed il 18% del prezzo finale, serve, tra le altre cose, per finanziare i sussidi alle fonti rinnovabili (ex componente A3, oggi Asos), mentre il resto sono componenti regolate e fiscali. Inoltre, fino al 2023, il prezzo dell’elettricità comprendeva una componente (A2) per coprire i costi del decommissioning del nucleare.

La presenza di componenti regolate o para-fiscali segnala come il prezzo finale dell’elettricità non sia soltanto funzione delle tecnologie di produzione, ma risponda anche ad altri obiettivi definiti dal legislatore. Pertanto, l’incidenza significativa di queste componenti sul totale limita l’effetto che una riduzione del prezzo all’ingrosso potrebbe avere sulle bollette finali degli utenti. Se il Governo decidesse che sono necessari contributi ai produttori per facilitare il ritorno del nucleare nel mix energetico nazionale, e decidesse di non farli gravare sul bilancio pubblico, tali contributi potrebbero essere inseriti tra gli oneri pagati dai consumatori come già accaduto per le rinnovabili negli ultimi 15 anni, mettendo così ulteriore pressione sui prezzi finali dell’elettricità.

In sintesi, la creazione di impianti nucleari, dato l’attuale disegno del mercato elettrico, potrebbe non avere significativi impatti sul livello dei prezzi. Piuttosto potrebbe ridurne, per i sottoscrittori dei contratti a lungo termine, la volatilità, contribuendo a stabilizzare la spesa per l’elettricità.

di Banca d'Italia - L'atomo fuggente: analisi di un possibile ritorno al nucleare in Italia

1 Il mercato del giorno prima (MGP) è il più importante mercato spot per l’elettricità in Italia ed è costituito da sette zone definite sulla base dei vincoli esistenti nella rete di trasmissione elettrica nazionale. Dal 2002 al 2024 la media ponderata dei prezzi zonali costituiva il prezzo unico nazionale (PUN) che diventava il prezzo d’acquisto all’ingrosso di riferimento per tutto il paese. Su spinta della Commissione Europea, dal 1° gennaio 2025 è in vigore un regime transitorio (PUN Index) al termine del quale, per garantire miglior efficienza, i prezzi di acquisto di riferimento saranno definiti dai prezzi di equilibrio delle zone, consentendo, in base a stime di RSE (2024) un risparmio di 118 milioni di euro in 3 anni, prevalentemente a vantaggio delle regioni del Mezzogiorno. Esistono inoltre altri mercati e strumenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico e che, con la crescita della volatilità dell’offerta data dalle rinnovabili, stanno diventando sempre più rilevanti (e costosi).

2 I PPA sono contratti, in genere di lungo termine, in cui un acquirente si impegna a comprare energia, a un prezzo stabilito, da un fornitore

3 Per una descrizione, si veda: “Più rinnovabili e meno mercato nel settore elettrico europeo”, Lavoce.info, 3 maggio 2024

4 Occorre rilevare che insieme al crescere della penetrazione delle rinnovabili stanno aumentando gli episodi, specie nei paesi del Nord Europa, di condizioni atmosferiche particolarmente sfavorevoli alla produzione da tali fonti (zero vento e cielo coperto) che perdurano nel tempo, noti anche come “dunkelflaute”. Per bilanciare il sistema in questi casi, i costi sul mercato all’ingrosso crescono esponenzialmente. L’ultimo rapporto ACER (2025) segnala che il 12 dicembre 2024 un episodio di "dunkelflaute" in Germania ha fatto salire i prezzi dell'elettricità a quasi 1.000 €/MWh (ben al di sopra della media annuale di 81 €/MWh).