Venezuela e non solo: petrolio e rinnovabili, su cosa si giocherà la geopolitica dell’energia nel XXI secolo

Il dibattito pubblico sulla transizione energetica è dominato da una narrazione rassicurante: l’abbandono progressivo dei combustibili fossili porterebbe con sé anche la fine delle guerre per l’energia e del ricatto geopolitico. È una narrazione elegante, moralmente confortante, ma analiticamente fragile. Il potere energetico non scompare con la transizione: si trasforma, e soprattutto si redistribuisce.

Il petrolio continuerà a essere indispensabile per interi segmenti dell’economia globale — trasporti pesanti, aviazione, industria chimica, logistica militare — che non hanno sostituti tecnicamente maturi su scala globale se non in tempi lunghi di molti decenni. In questo contesto, il potere non appartiene a chi estrae al costo più basso, ma a chi è in grado di governare flussi energetici complessi, attivarli, modularli e sospenderli in funzione delle condizioni geopolitiche. La differenza è cruciale: non è tanto la scarsità a generare potere, ma la gestione programmabile dell’abbondanza.

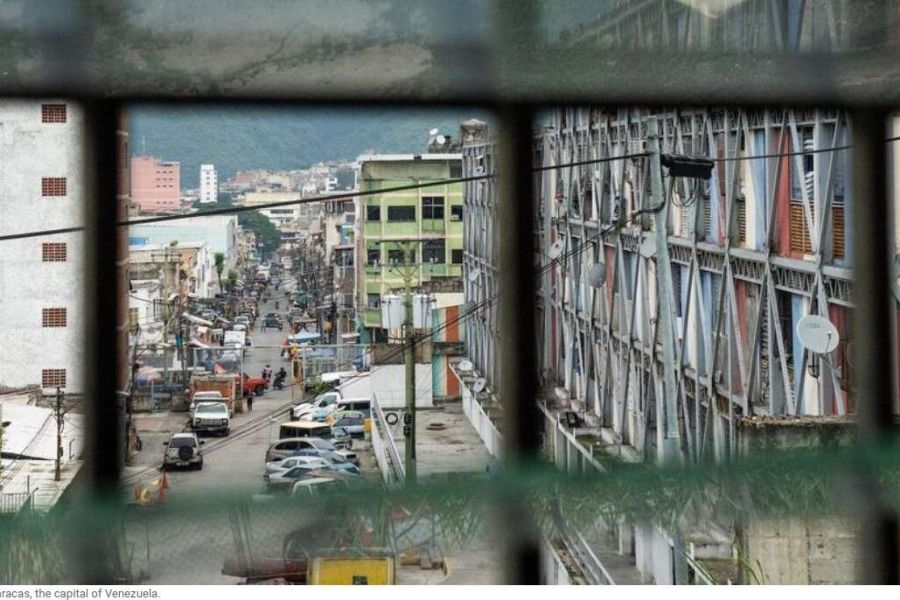

Il caso del petrolio venezuelano è emblematico. Per anni, le immense riserve dell’Orinoco sono state presentate come una risorsa strategica latente, bloccata da instabilità politica e inefficienza industriale. In realtà, il problema non era l’instabilità in sé, ma l’assenza di un apparato capace di rendere quella risorsa industrialmente governabile. Integrato con capitale, tecnologia e infrastrutture statunitensi, il petrolio venezuelano non diventa improvvisamente competitivo sul piano dei costi, ma acquisisce una qualità più rilevante: diventa una leva di offerta flessibile, utilizzabile per stabilizzare o perturbare i mercati.

Qui si infrange una delle illusioni centrali del discorso energetico contemporaneo: l’idea che il potere derivi dal costo marginale di produzione. In un mercato globale maturo, il costo è solo una variabile tra le altre. A contare davvero è la capacità di influenzare il corridoio dei prezzi, di ridurre l’efficacia degli shock coordinati e di intervenire selettivamente sulla volatilità. In questo senso, il controllo dei flussi conta anche più del controllo del sottosuolo.

Parallelamente, mentre il dibattito geopolitico resta ossessionato dalla eccessiva semplificazione rispetto al ruolo del petrolio, una trasformazione più silenziosa ma strutturalmente più radicale è già in corso: la riduzione drastica del costo dell’elettricità rinnovabile auto-prodotta. In molti contesti industriali, produrre elettricità a 4–6 centesimi di euro per kWh non è più un’utopia tecnologica, ma una realtà operativa. Questo dato non elimina il ruolo del petrolio, ma ne ridimensiona profondamente l’impatto macroeconomico interno.

Ed è qui che la transizione energetica mostra il suo vero volto geopolitico. Le rinnovabili non sono una nuova arma di potere offensivo — non permettono di dominare altri Paesi — ma costituiscono una forma di potere difensivo strutturale.

L’energia auto-prodotta non attraversa stretti marittimi, non dipende da cartelli, non può essere sanzionata con la stessa efficacia. Trasforma l’energia da variabile esogena a variabile endogena di politica industriale.

Ne deriva un sistema di potere energetico a due livelli. Da un lato, il petrolio resta uno strumento di condizionamento globale, nelle mani di chi controlla flussi, infrastrutture e capacità di attivazione rapida dell’offerta.

Dall’altro, l’energia rinnovabile auto-prodotta crea spazi di autonomia che sottraggono porzioni crescenti dell’economia nazionale alla pressione dei mercati globali.

In questo quadro, il vantaggio strutturale degli Stati Uniti come grande produttore autonomo di petrolio non è destinato a scomparire, ma nemmeno a restare incontrastato.

Cina ed Europa non possono replicare quel vantaggio sul piano fossile, ma possono neutralizzarne una parte significativa abbattendo sistematicamente il costo interno dell’energia elettrica.

Non è una strategia di dominio, ma di depotenziamento del dominio altrui.

La vera linea di frattura dei prossimi decenni non passerà quindi tra fossili e rinnovabili, ma tra economie esposte ai flussi energetici globali ed economie capaci di sottrarsene parzialmente. Chi controlla il petrolio integrato venezuelano-statunitense può ancora influenzare il mercato mondiale; chi riesce a rendere marginale il costo dell’energia all’interno dei propri confini può permettersi di ignorare sempre più spesso quel controllo.

Il potere energetico, lungi dal dissolversi, cambia natura. Si separano i gestori dei flussi dai costruttori dell’autonomia.

E in un mondo in cui la coercizione economica sostituisce sempre più spesso quella militare, questa distinzione diventa decisiva. Non esiste indipendenza energetica assoluta, ma esiste una differenza sostanziale tra chi è strutturalmente ricattabile (viene da pensare alla Germania collegata/dipendente dal gas russo), e chi lo è sempre meno.

È su questa differenza, e non sulla retorica ed eccessiva semplificazione della sostituzione tecnologica, che si giocherà la geopolitica dell’energia nel XXI secolo.