A Marcinelle i «musi neri» eravamo noi, morti in miniera di carbone e razzismo

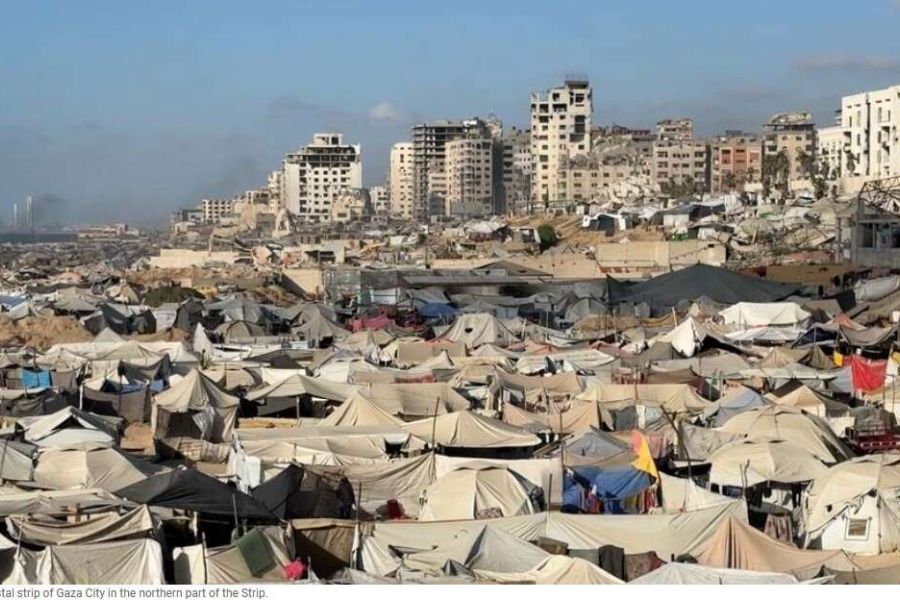

Ancora oggi migliaia di minatori nel mondo sono frequentemente vittime di incidenti, mortali e non, nel ventre di cave e gallerie sotterranee. In tempi di retorica montante contro le “ondate” di migranti di cui noi (italiani, europei e qualsiasi altro contesto dove vi sia un residuo di benessere occidentale) saremmo vittime, giova ricordare che esattamente 60 anni fa c’eravamo noi italiani dentro quelle miniere.

A Bois du Cazier, la miniera di Marcinelle dove – a pochi chilometri a sud di Charleroi – si estraeva carbone, oggi c’è un museo. «Alle 8 e 10 dell'8 agosto 1956 scoppiò un incendio nella miniera di Marcinelle – ricorda il presidente del Senato Pietro Grasso, oggi in Belgio per commemorare la ricorrenza – Morirono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, tra cui 136 italiani. Le operazioni di soccorso si protrassero fino al 23 agosto; solo allora si spense la speranza di trovare sopravvissuti e il dolore sordo dell'ansia e della paura si trasformò in una tristezza senza fine. Dino Buzzati, il 9 agosto sul Corriere della Sera, scrisse: "fu come se fosse sprofondato un intero paese con i suoi abitanti; provate con l'immaginazione a figurarvi quei minatori tutti in fila e dietro a loro le famiglie, padri, madri, fratelli: centinaia, forse migliaia di creature"». Scorrendo l’archivio del Corsera si (ri)scopre come allora i “macaronìs”, gli «uomini carbone» e i «musi neri» fossimo sempre noi, italiani rifugiati fin dentro il ventre della terra per scappare alla fame e dare un futuro alle proprie famiglie.

«I 136 italiani inghiottiti dalle viscere di questa terra venivano da Abruzzo, Friuli, Puglia, Marche, Molise e Sicilia – prosegue Grasso – Il sacrificio di quei minatori e delle loro famiglie è diventato uno dei simboli della storia dell'emigrazione italiana, che è la storia di donne e uomini che cercavano dignità e l'opportunità di contribuire con il proprio sacrificio a risollevare il Paese dal secondo conflitto mondiale. Le condizioni di lavoro erano pericolose e al limite della sopportazione umana: sei giorni a settimana per più di otto ore al giorno, tra il nero del carbone e le esalazioni del gas. La qualità della vita per le famiglie era misera. Oggi sono qui per onorare la vita dei minatori di Marcinelle e per trasmettere ai nostri figli e a chi verrà dopo di noi il senso profondo di una storia che ha segnato la vita di tre generazioni di europei».

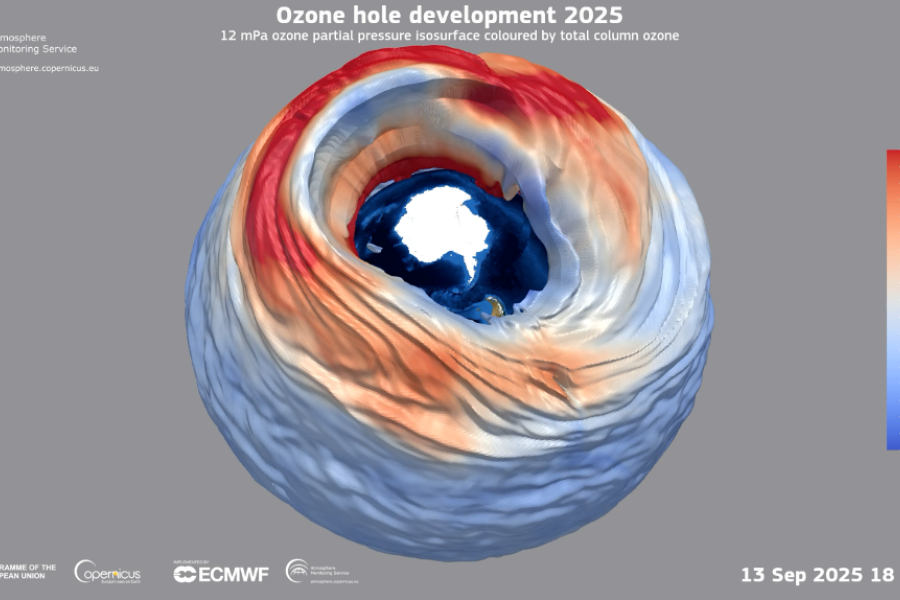

Sessant’anni dopo, induce a osservazioni assai amare pensare che il Parlamento italiano ha appena approvato una legge per contenere il fenomeno del caporalato: una nuova forma di schiavitù nascosta nei nostri campi e alimentata col sangue di migranti – oltre che dei più poveri tra i lavoratori italiani –, manifesto di una guerra tra poveri che non vogliamo deciderci a dismettere. Proprio come il carbone, il più inquinante dei combustibili fossili che soddisfa ancora per il 28,5% la domanda di energia primaria del mondo. Italia compresa, dove si annoverano ancora 12 centrali sparse sul territorio.

L. A.