Come l’intelligenza artificiale può aiutare il diritto internazionale dell’ambiente a salvare il pianeta

Viviamo nell’era geologica dell’Antropocene – che sta velocemente mutando in Technocene – nella quale problematiche serie come il cambiamento climatico, l’enorme perdita di biodiversità, la scarsità d’acqua e lo spaventoso degrado del suolo stanno mettendo a dura prova la vita sul pianeta Terra, la tecnologia si sta rivelando un’alleata cruciale nella difesa dell’ambiente. Oggi, una nuova sinergia tra innovazione tecnologica – consistente nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei big data – e diritto internazionale dell’ambiente sta fornendo nuovi strumenti e soluzioni per fronteggiare le sfide del nostro tempo con maggiore precisione, e possibilmente giustizia ed efficacia.

La rivoluzione silenziosa dei dati

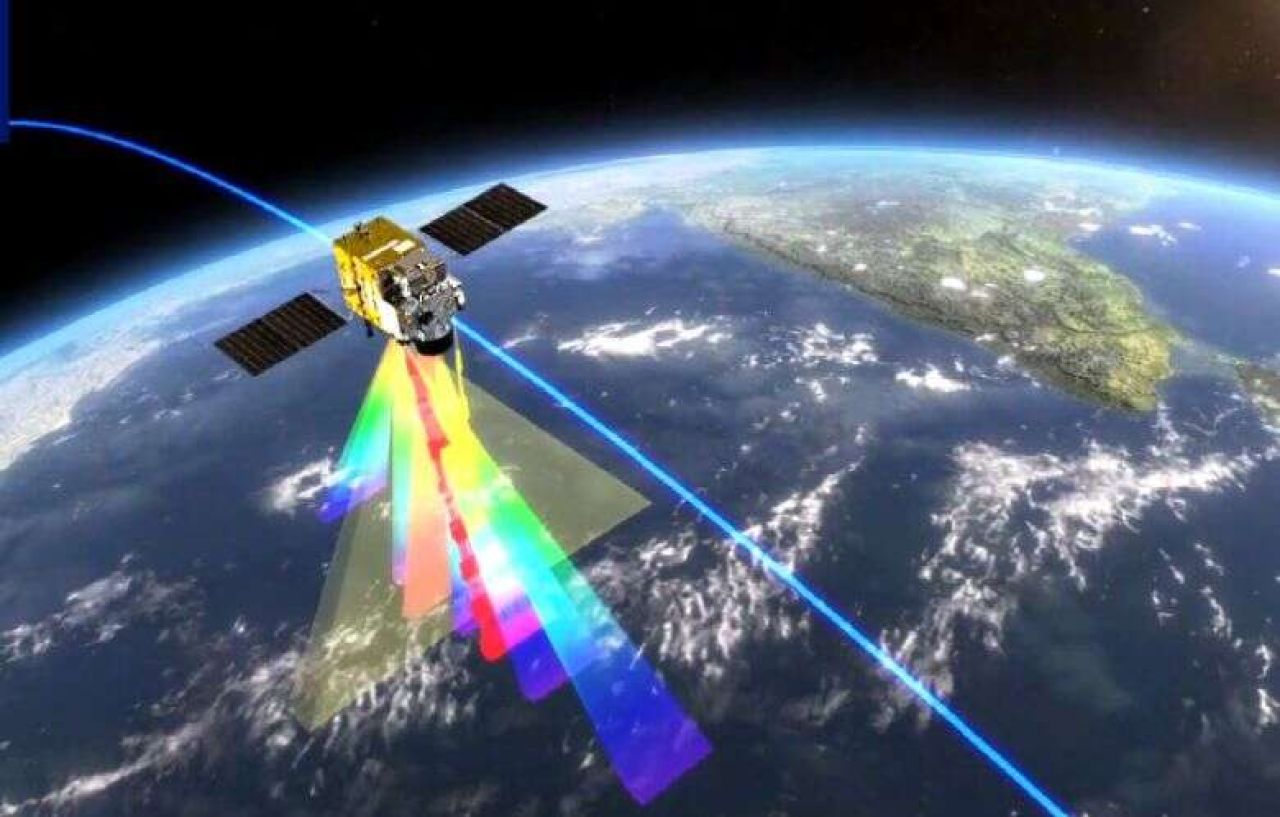

Ogni giorno, satelliti rilevano immagini e forniscono informazioni sullo stato delle foreste mentre sensori IoT monitorano la qualità dell’aria nelle città, e digital app agricole aiutano i contadini a ottimizzare l’uso dell’acqua. Questa notevole quantità di big data ci offre come mai prima una valutazione ancora più chiara circa ciò che accade alla Terra in tempo reale.

Ma, piaccia o no, i big data da soli non bastano. Occorre una modalità per interpretarli e mutarli in provvedimenti solidi e efficaci. È qui che entra in gioco la cosiddetta ottimizzazione intelligente, cioè a dire algoritmi capaci di analizzare milioni di variabili e capaci di indicare le soluzioni più efficaci. Vista dunque la situazione attuale, dalla gestione dei rifiuti tossici alle politiche contro la siccità, la tecnologia sta diventando uno mezzo necessario per dare piena attuazione ai trattati internazionali relativi alle questioni ambientali.

Dalla teoria alla pratica: esempi concreti

In particolare, grazie all’uso combinato di immagini satellitari e intelligenza artificiale, il Brasile è stato in grado di ridurre del 22% la deforestazione dell’Amazzonia nel 2023. Questa è una vittoria non solo di carattere ecologico, ma anche giuridico, poiché consente alla nazione di rispettare gli obblighi derivanti da significativi trattati internazionali.

Spostando l’attenzione sul continente asiatico, nel 2024 in una delle aree fluviali più importanti e contese del continente – il fiume Mekong – è stato impiegato un modello digitale per risolvere una disputa tra Paesi confinanti sul prezioso uso delle risorse idriche. Infatti, grazie all’elaborazione dei dati fluviali forniti in tempo reale e all’ottimizzazione delle priorità idriche, la soluzione proposta è stata particolarmente apprezzata perché ha rispettato i principi della Convezione delle Nazioni Unite sui corsi d’Acqua internazionali, ossia: uso equo, sostenibilità, e nessun danno significativo.

Il suolo, la crisi invisibile

Il degrado del suolo rappresenta un capitolo spesso trascurato ma fondamentale. Come è noto oggi un terzo dei suoli mondiali è degradato, con gravi conseguenze sulla sicurezza alimentare e stabilità climatica. Nell’Africa subsahariana, sistemi di intelligenza artificiale analizzano la composizione del suolo per consigliare ai contadini pratiche sostenibili. Il risultato ottenuto si è immediatamente tradotto in: più raccolti, meno erosione e contemporaneo rispetto degli impegni presi nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Desertificazione (UNCCD).

La legge come bussola etica

Occorre essere molto cauti. Difatti la tecnologia non è neutrale. Va guidata attraverso regole nuove, maggiore trasparenza e considerazione per i diritti umani. Strumenti giuridici internazionali con carattere regionale, come ad esempio la Convenzione di Aarhus in Europa 1998 o l’Accordo di Escazú in America Latina 2018 stabiliscono il diritto di ogni cittadino a essere informato, a partecipare e ad essere coinvolto – se direttamente interessati – nelle decisioni ambientali. In questo contesto, è dunque importante riuscire a mappare le cosiddette disuguaglianze ambientali, come ad esempio i livelli di inquinamento nelle zone più degradate e povere e orientare le risorse necessarie verso chi ne ha più bisogno.

Tecnologia per tutti, non solo per pochi

A causa del persistente digital gap, un quesito importante che dobbiamo porci è il seguente: chi ha accesso a queste tecnologie? Al momento, non tutti i Paesi possono permettersi sofisticati satelliti o moderne infrastrutture digitali. Particolare rilevanza assume il principio della “responsabilità comune ma differenziata”, a cui si fa preciso riferimento ad esempio nell’articolo 2(2) dell’Accordo di Parigi sul Cambiamento Climatico 2015; esattamente tale principio richiede ai Paesi sviluppati di sostenere quelli più vulnerabili in via di sviluppo. Inoltre, al fine di rendere la tecnologia una risorsa condivisa, non un privilegio, possiamo considerare progetti come il Global Pulse delle Nazioni Unite o la piattaforma WaPOR della FAO (in collaborazione con il potentissimo Google Earth Engine) offrono strumenti gratuiti per l’analisi dei dati ambientali.

Un futuro da costruire insieme

Il futuro della protezione dell’ambiente, dunque, passa sempre di più attraverso l’innovazione giuridica nel campo del diritto internazionale dell’ambiente per strumenti di nuova applicazione, come blockchain per tracciare le emissioni, l’intelligenza artificiale per proteggere l’habitat naturale in tempo reale, e la digital twin technology per creare la simulazione di diversi ecosistemi complessi.

Ma, come già sottolineato, non possiamo affidarci solo agli algoritmi. Come evidenziano illustri giuristi e scienziati, oggi occorre una nuova governance etica e partecipativa, dove la tecnologia è posta al servizio dell’umanità e della natura, non del mero profitto.

In un mondo dove i problemi ambientali hanno un carattere sempre più transnazionale, in tal senso, anche le soluzioni dovrebbero esserlo. Così si può ritenere che combinando i big data, innovazione e diritto, possiamo e dobbiamo costruire un pianeta giusto e sostenibile. E la sensazione è che, come non mai nella storia dell’umanità, questo possa essere davvero fatto.