Nei Parchi coi fucili? Ecco perché il mondo della caccia oggi non contribuisce alla tutela della biodiversità

In questi giorni si sta parlando molto della modifica della 157/92 e non c’è niente di strano: sono passati più di 30 anni e, anche se via via è stata modificata, è normale che se ne parli. Intendiamoci, la 157/92 al pari della poco più “anziana” 394/91 – quella sui parchi – è stata un’ottima legge, innovativa e frutto di una concertazione importante, ma dopo 30 anni il contesto è completamente diverso e quindi è più che lecito parlarne.

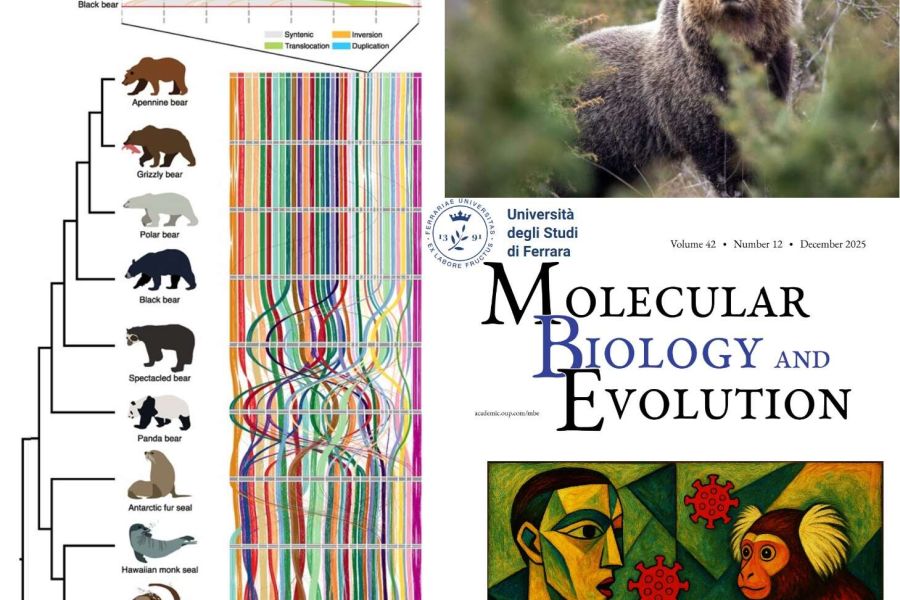

Oggi tutti chiamano la 157/92 la legge sulla caccia. Di questo non c’è da stupirsi perché sono oltre 30 anni, praticamente da quando è stata emanata, che tutti la chiamano così. In realtà la legge si chiama “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Per chi magari non conosce il termine omeotermo, specifico che questo restringe l’efficacia di queste norme agli uccelli ed ai mammiferi.

Questo titolo per me sottintende che la parte prima della “e” sia quella principale (Norme per la protezione...), mentre invece quella dopo è complementare e conseguente alla prima. Peraltro questa mia visione è rafforzata dal fatto che sin dall’articolo 1 si evidenzia che “La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale”.

Un fatto innovativo nella legge è che le specie oggetto della legge, coerentemente con il titolo e con l’articolo 1 comma 1, sono divise in 4 categorie.

- Quelle per le quali la legge non si applica (talpe, ratti, topi propriamente detti, nutrie, arvicole)

- Quelle particolarmente protette (es. orso, martora, uccelli rapaci diurni e notturni, cicogne etc.) (art.2)

- Specie cacciabili (le 53 indicate nell’art. 18)

- Le specie non cacciabili (tutti gli altri mammiferi ed uccelli che non rientrano nelle prime 3 categorie.

La prima considerazione da fare è che, da oltre 30 anni, la legge differenzia il valore dal punto di vista della conservazione delle specie di mammiferi e uccelli presenti sul territorio nazionale. E quindi, con buona pace di chi pensa che un orso, un falco pescatore, un ratto, un gabbiano reale o un cinghiale abbiano lo stesso valore, le specie non sono tutte uguali dal punto di vista della conservazione, non lo sono per la scienza (liste rosse IUCN) e non lo sono per la legge italiana. Su questo punto ho insistito perché, secondo me, se si modifica la legge, qualcosa rispetto a queste categorie andrebbe modificato, ovviamente aprendo un’interlocuzione con gli specialisti (IUCN, ISPRA). Per fare un esempio, non capisco perché nessuna specie di chirotteri (pipistrelli) sia inserita tra le specie particolarmente protette, quando 17 delle 34 presenti sul nostro territorio, secondo le red list IUCN, sono minacciate a vario titolo.

Un aspetto che anima molto il dibattito e che vede delle categorie, in particolare quelle agricole, molto interessate ad una modifica della normativa, è quello del controllo della fauna selvatica.

Vorrei ribadire ancora una volta che, con la caccia, il controllo non c’entra nulla. Infatti riguarda la riduzione numerica (in alcuni casi fino all’eradicazione) di popolazioni animali che, con la loro abbondanza, possano creare problemi alla biodiversità o ad attività umane di varia natura. Questo è talmente vero che il controllo può riguardare, in alcuni casi, anche specie non cacciabili o addirittura particolarmente protette.

Chiarito questo concetto, bisogna avere presente che le attività di controllo quando riguardano specie di mammiferi ed uccelli sono regolate, ovviamente, dalla legge 157/92. La domanda conseguente è: le norme contenute nella legge sono sufficienti a garantire efficaci azioni di controllo? Se guardiamo i risultati dovremmo dire di no, al di là delle comprensibili proteste delle categorie agricole o di semplici cittadini, sono evidenti i danni prodotti dalla proliferazione di specie invasive sia alla biodiversità che alle attività umane. Ad onor del vero, non è solo un problema di norme: in molti casi le attività di controllo non vengono gestite da chi ha le giuste competenze o la pubblica amministrazione non mette a disposizione le risorse necessarie, però non c’è dubbio che modifiche normative sarebbero utili.

In realtà un tentativo recente di migliorare la norma è stato fatto con la modifica dell’art. 19, dove è stato introdotto il “Piano straordinario per la gestione ed il contenimento delle fauna selvatica”. L’intento, proprio per le cose esposte in precedenza, è stato lodevole e, indubbiamente, alcune delle novità introdotte nel piano stesso hanno migliorato la conduzione delle azioni di controllo, ma proprio l’esperienza maturata nella sua attuazione, a mio giudizio, suggerisce che, mettendo le mani alla 157 è utile modificare alcune norme.

Chiudo su un tema spinoso e divisivo e, come sempre mi succede quando affronto argomenti che hanno questa caratteristica, riesco sempre a non trovare il consenso di nessuna delle parti contrapposte, ma tant’è, ci sono abituato…

Il tema è: la caccia può essere un’attività che contribuisce alla conservazione della biodiversità? Attenzione stiamo parlando della caccia, non dei cacciatori, perché in tal caso la risposta sarebbe quasi banale. I cacciatori già oggi lo fanno, ad esempio utilizzando il loro know how per partecipare volontariamente ad azioni di controllo di specie invasive fino anche all’eradicazione di specie aliene, finanziando attraverso associazioni o fondazioni di cui fanno parte azioni di studio o di conservazione su specie protette o prestando l’azione volontaria per la prevenzione degli incendi boschivi etc. Ma queste sono azioni individuali o collettive, fatte da persone che vanno a caccia, ma non è “la caccia”.

E tornando alla domanda iniziale la risposta è molto più articolata. Dal punto di vista teorico la caccia può contribuire alla conservazione della biodiversità, ma in che modo? Ne abbiamo parlato finora, ad esempio riducendo le popolazioni di specie aliene/invasive (cinghiali, altri ungulati), non in operazioni di controllo, ma semplicemente andando a caccia. Il problema principale però perché questo si verifichi è che, almeno per queste specie, il mondo venatorio cambi totalmente il modo di agire.

Mi spiego: contrariamente a quello che pensa chi non frequenta il territorio, i cacciatori fanno di tutto perché nel tempo le popolazioni delle specie che cacciano crescano o quanto meno restino stabili. Nel caso di fagiani e lepri, oltre a quelli che naturalmente sono sul territorio ne vengono immessi altri, nel caso del cinghiale essendo vietato e penale l’immissione e il foraggiamento, ci sono altri metodi, cosi come per altri ungulati.

E quindi la caccia per contribuire alla conservazione della biodiversità deve cambiare ottica: non avere l’obbiettivo di mantenere popolazioni abbondanti di alcune specie, ma al contrario cercare di ridurle.

Senza la stucchevole ed inutile richiesta di andare a caccia nei parchi: non solo non ce n’è nessuna necessità, in quanto i parchi che lo vogliono e lo sanno fare, hanno l’obbiettivo di un forte contenimento di alcune specie. Al contrario, se non cambia l’approccio dei cacciatori, cacciare nei parchi vorrebbe dire trasferire anche in quei territori l’obbiettivo dell’abbondanza.

Se il mondo della caccia entrerà in quest’ottica nuova sarò il primo a dire che contribuisce alla tutela della biodiversità, oggi ancora non è così.