Gli ultimi Neandertal italiani abitavano in Toscana

Buca della Iena e Grotta del Capriolo, due cavità situate nel territorio di Massarosa, in provincia di Lucca, sono oggi al centro di una scoperta che aggiunge un tassello fondamentale alla storia della presenza neandertaliana in Italia. Lo rivela una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Plos one, frutto del lavoro di un team internazionale coordinato da Jacopo Gennai, ricercatore dell’Università di Pisa.

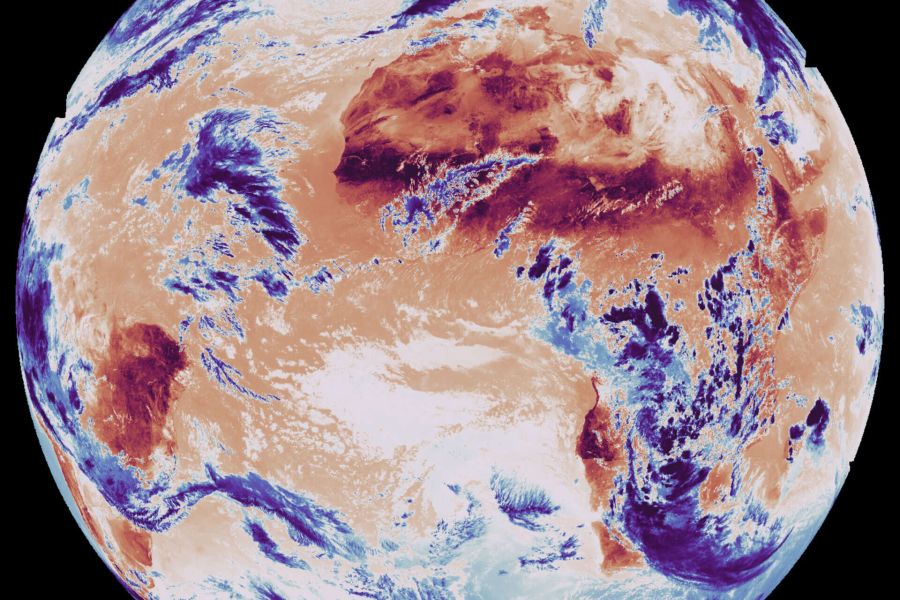

Le due grotte si trovano nella Toscana nord-occidentale, una regione che, secondo le più recenti analisi, avrebbe ospitato alcuni degli ultimi gruppi di Neandertal prima della loro definitiva scomparsa, avvenuta circa 40.000 anni fa. Un periodo cruciale, segnato non solo da drastici cambiamenti climatici, ma anche dall'arrivo dei primi Homo sapiens provenienti dall’Africa e dal Vicino Oriente.

La particolarità dello studio, condotto in collaborazione con le Università di Roma “Tor Vergata” e Vienna, risiede nell’utilizzo di nuovi protocolli di datazione al radiocarbonio applicati a materiali archeologici già raccolti negli anni Sessanta ma mai analizzati con tecnologie attuali. I risultati hanno permesso di collocare i reperti a circa 42.000 anni fa, un’epoca che coincide con le fasi finali della presenza neandertaliana anche in altre aree italiane, come i Balzi Rossi in Liguria e le grotte di Castelcivita in Campania.

Una delle evidenze più affascinanti emerse dallo studio riguarda la coabitazione della Buca della Iena tra Neandertal e grandi carnivori. Le analisi zooarcheologiche, coordinate da Angelica Fiorillo (Università di Roma “Tor Vergata”, oggi all’Università di Bologna), mostrano che la grotta era, come suggerisce il nome, una tana di iene, ma fu frequentata anche da gruppi umani; un quadro complesso, che suggerisce scenari complessi di adattamento ecologico e concorrenza.

«I nuovi dati supportati dalle datazioni al radiocarbonio – spiega Jacopo Gennai – sono un importante tassello nella comprensione delle ragioni che hanno condotto all’estinzione i gruppi di Neandertal e del loro comportamento in un periodo di profondo cambiamento, rappresentato dall’arrivo di nuovi gruppi umani potenzialmente in competizione».

La ricerca è stata sostenuta dal programma europeo Marie Skłodowska-Curie Actions MobiliTy e dal Progetto di Eccellenza 2023–2027 dell’Università di Pisa, intitolato “Un senso nel disordine. Praticare la complessità”. Ed è proprio questo approccio alla complessità che emerge dal confronto tra i siti toscani: se da un lato, nella zona di Buca della Iena e Grotta del Capriolo, i ricercatori non hanno individuato segni della presenza di Homo sapiens, nella Grotta La Fabbrica, nel grossetano, coeva ai due siti lucchesi, sono stati rinvenuti manufatti riconducibili ai primi Sapiens.

Questo confronto tra aree diverse della Toscana suggerisce che l’incontro tra Neandertal e Homo sapiens non fu uniforme, ma articolato in base a fattori ecologici, culturali e forse anche casuali.

Anche 42.000 anni fa, la sopravvivenza dipendeva da risorse, clima e relazioni: oggi come allora, l’equilibrio tra specie e ambiente resta una questione cruciale.