Come cambierà il clima italiano al 2100 in base alle emissioni, spiegato dal Cmcc

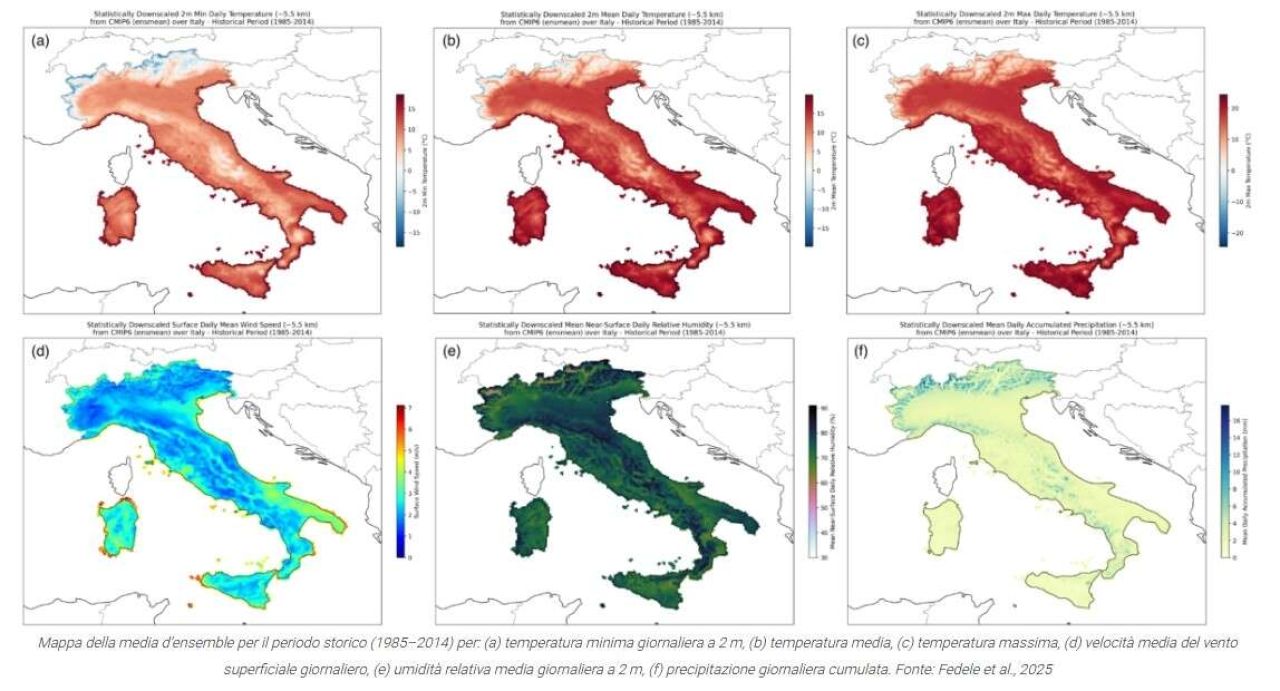

Il Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc) ha condotto un nuovo studio con dataset ad alta risoluzione, in grado di fornire proiezioni climatiche per l’Italia dal 1985 al 2100, colmando un divario critico tra un ensemble grossolano di proiezioni globali e le informazioni localmente specifiche necessarie a decisori politici, gestori delle risorse e cittadini che intendono contrastare gli impatti crescenti dei cambiamenti climatici.

«Questo livello di risoluzione è essenziale per definire strategie di adattamento efficaci in un paese dove la complessità topografica genera impatti climatici altamente eterogenei», spiega l’autrice principale dello studio, Giusy Fedele.

I risultati evidenziano che nel periodo 2071–2100, rispetto al 1985–2014, in Italia si osserva una netta tendenza all’aumento delle temperature. In uno scenario a basse emissioni (SSP1-2.6), le temperature medie giornaliere aumentano, con il riscaldamento più pronunciato nel sud della penisola e in Sicilia e Sardegna. Se invece le emissioni restano elevate (SSP3-7.0), il riscaldamento è quasi doppio, con aumenti di temperatura significativi in tutto il Paese. I contrasti stagionali risultano particolarmente evidenti in estate, quando lo stress termico si intensifica maggiormente, ancora una volta colpendo soprattutto le regioni meridionali e insulari.

Con l’aumento delle temperature, l’aria tende anche a diventare più secca, come mostrano le variazioni di umidità relativa sulla penisola italiana. Inoltre, la velocità del vento si riduce leggermente in entrambi gli scenari, ma in misura maggiore nello scenario ad alte emissioni; sono tuttavia necessari studi più approfonditi per valutare le tendenze locali, data la forte variabilità spaziale di questo campo.

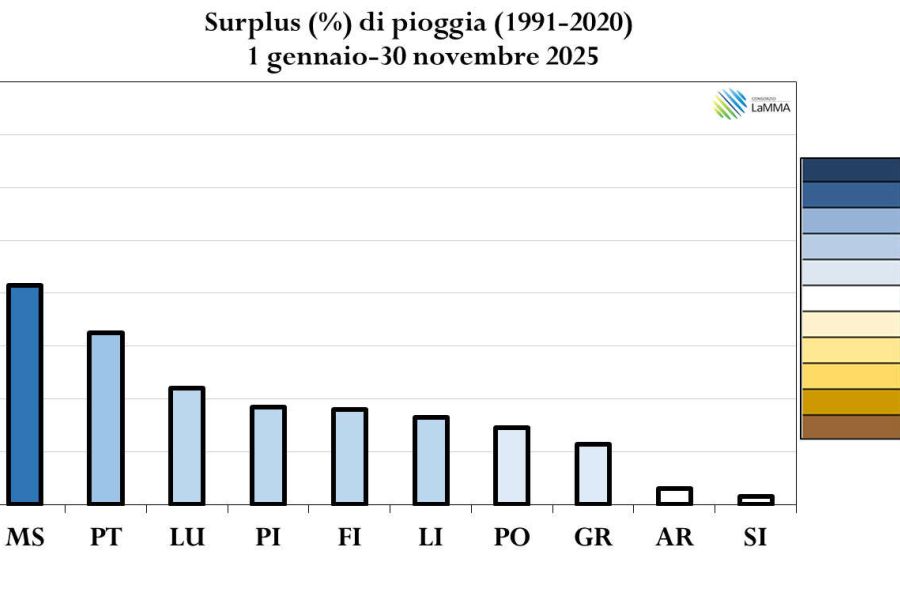

I pattern delle precipitazioni variano su base regionale: nello scenario a basse emissioni, si prevede un aumento delle precipitazioni nel nord e centro Italia, mentre le aree meridionali (Calabria, Sicilia e l’interno della Sardegna) diventano più aride. In uno scenario ad alte emissioni, gran parte del paese si inaridisce, con solo alcune zone nel nord-est che potrebbero registrare un aumento delle precipitazioni. Ciò significa che le comunità del sud potrebbero affrontare siccità estive più gravi e carenze idriche, mentre le regioni settentrionali potrebbero subire cambiamenti negli eventi estremi di precipitazione invernale.

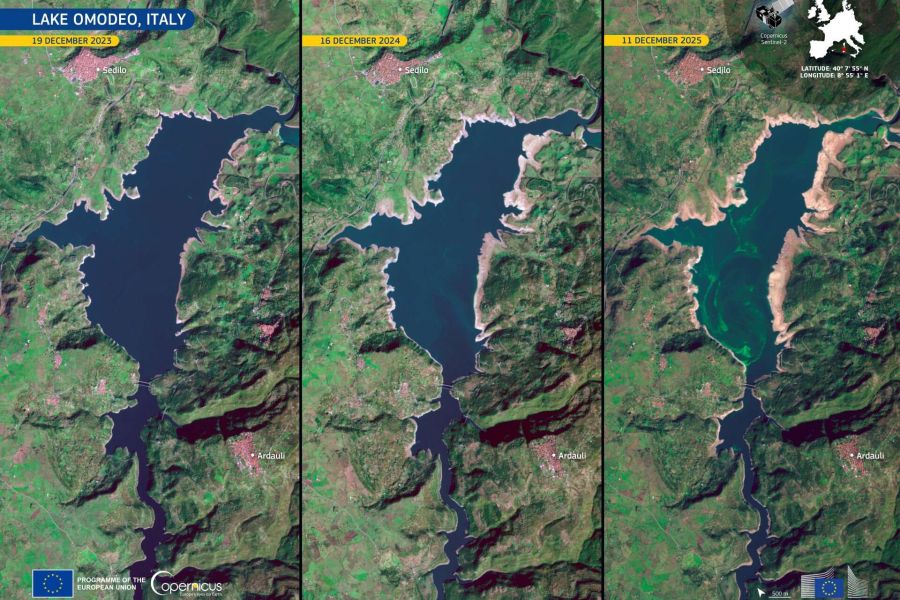

Non si tratta “solo” di fenomeni futuribili, dato che questa tendenza è in corso già adesso. In base alle stime fornite dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) nell’ultimo aggiornamento del suo modello BigBang, nel corso del 2024 il Paese è stato diviso in due dall’acqua: si va da +40% precipitazioni al nord al -55% della Sicilia.

Lungo lo Stivale le precipitazioni annue valgono in media 296 mld mc l’anno, e secondo le stime elaborate dalla Fondazione Earth and water agenda (Ewa) sulla base dei dati forniti dal modello Big-bang dell’Ispra, anche nel 2050 non saranno molto diverse rispetto a quelle del 1951: -4,4%.

Sottraendo dal valore delle precipitazioni quello dell’evapotraspirazione (in forte aumento a causa del riscaldamento globale) il dato si riduce a circa 140 mld mc/a, ovvero la disponibilità idrica, mentre i prelievi idrici per uso antropico si fermano a 34. Considerando anche i fabbisogni per la vita ecologica di fiumi e laghi ad oggi l’Italia vanta un surplus idrico stimato in 63,6 mld mc/a.

Si prevede che il dato della disponibilità idrica calerà molto nei prossimi decenni (fino a -40% nel 2100, già oggi diminuito di circa il 20% rispetto al 1921-1950) ma nel 2050 resteranno 35,5 mld mc/a di surplus. Perché allora le siccità colpiscono sempre più spesso il Paese? Perché agli impatti della crisi climatica mancano gli investimenti per una migliore gestione della risorsa idrica, necessari per realizzare le opere – dalle città spugna a nuovi invasi – in grado di accumulare la “troppa acqua” quando disponibile e redistribuirla nei momenti di necessità: basti osservare che per fare davvero i conti con l’acqua – in base alle stime elaborate dalla Fondazione Earth and water agenda (Ewa) – servirebbero 10 mld di euro aggiuntivi l’anno, a fronte dei 7 che il sistema-Paese finora riesce a stanziare.