Snpa, la crisi climatica divide l’Italia in due: il 50% del Paese è in siccità, nel resto alluvioni

Il continuo alternarsi di siccità, ondate di calore e alluvioni è la regola in crisi climatica – dato che gli eventi meteo estremi sono resi più intensi e probabili dal surriscaldamento del pianeta –, ma in un hotspot come il nostro Paese le due facce della medaglia possono presentarsi addirittura insieme.

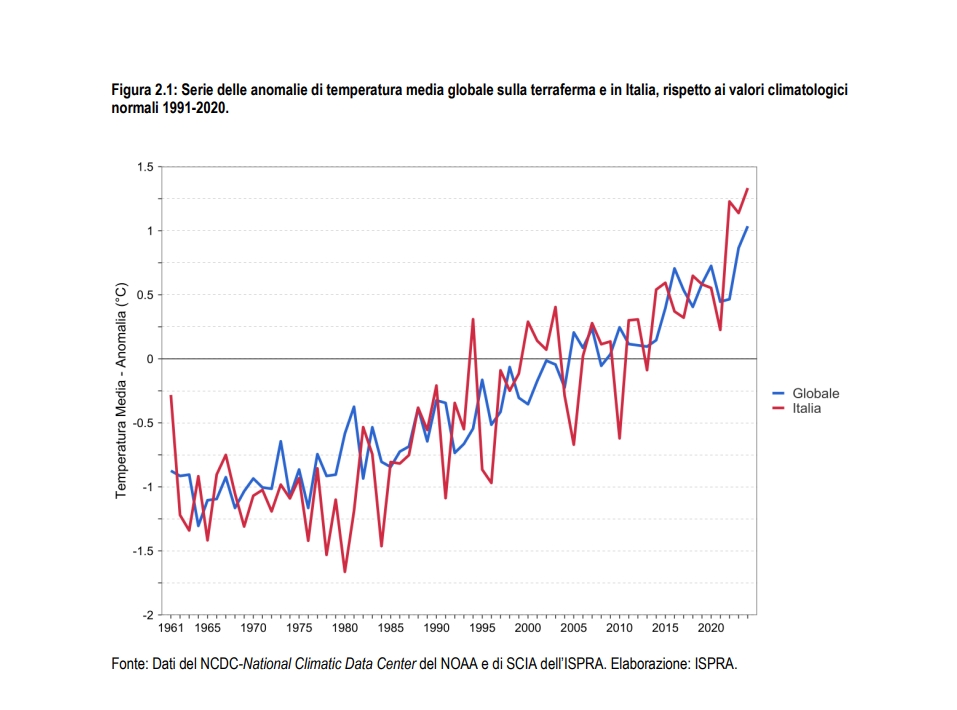

È quanto accaduto nel corso dell’ultimo anno, come documenta oggi il nuovo rapporto del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), Il clima in Italia nel 2024. Il primo dato a emergere è il progressivo quanto rapido aumento delle temperature, sia sulla superficie marina (con un record di +1,24°C rispetto alla media climatologica del trentennio di riferimento più recente, il 1991-2020) sia in atmosfera, dove la temperatura media ha raggiunto il record di +1,33°C sul 1991-2020, il che ha reso il 2024 l’anno più caldo degli ultimi centomila.

È la conferma che in Italia la crisi climatica corre a velocità doppia rispetto alla media globale, dato che a livello internazionale il surriscaldamento globale registrato da Copernicus nel 2024 segna +1,6°C ma rispetto a un periodo molto più lontano, ovvero rispetto al clima pre-industriale (1850-1900). «Questo è stato il primo anno – sottolinea l’Snpa – in cui la temperatura media globale ha superato continuativamente l’anomalia di 1.5 °C rispetto al clima pre-industriale, indicato nei documenti dell’Accordo di Parigi come una soglia oltre la quale potrebbero verificarsi impatti gravi e non reversibili agli ecosistemi e alla popolazione, così come alle infrastrutture e all’economia locale».

Si tratta di un andamento che si riflette anche sulla disponibilità d’acqua, ma senza permettere letture semplicistiche del problema. Analizzando le ultime stime del Bigbang, ovvero il modello nazionale di bilancio idrologico dell’Ispra, il 2024 italiano è risultato un anno piovoso, con un volume totale annuo di precipitazioni stimato in circa 319 miliardi di metri cubi (corrispondenti a 1056 mm), superiore di oltre il 10% alla media annua riferita all’ultimo trentennio climatologico 1991-2020, stimata in circa 285 miliardi di metri cubi (944.4 mm); in termini di volumi totali, febbraio è stato il mese più piovoso, con un’anomalia positiva di +72%, mentre novembre, normalmente tra i mesi più piovosi, ha fatto registrare una forte anomalia negativa di -72%.

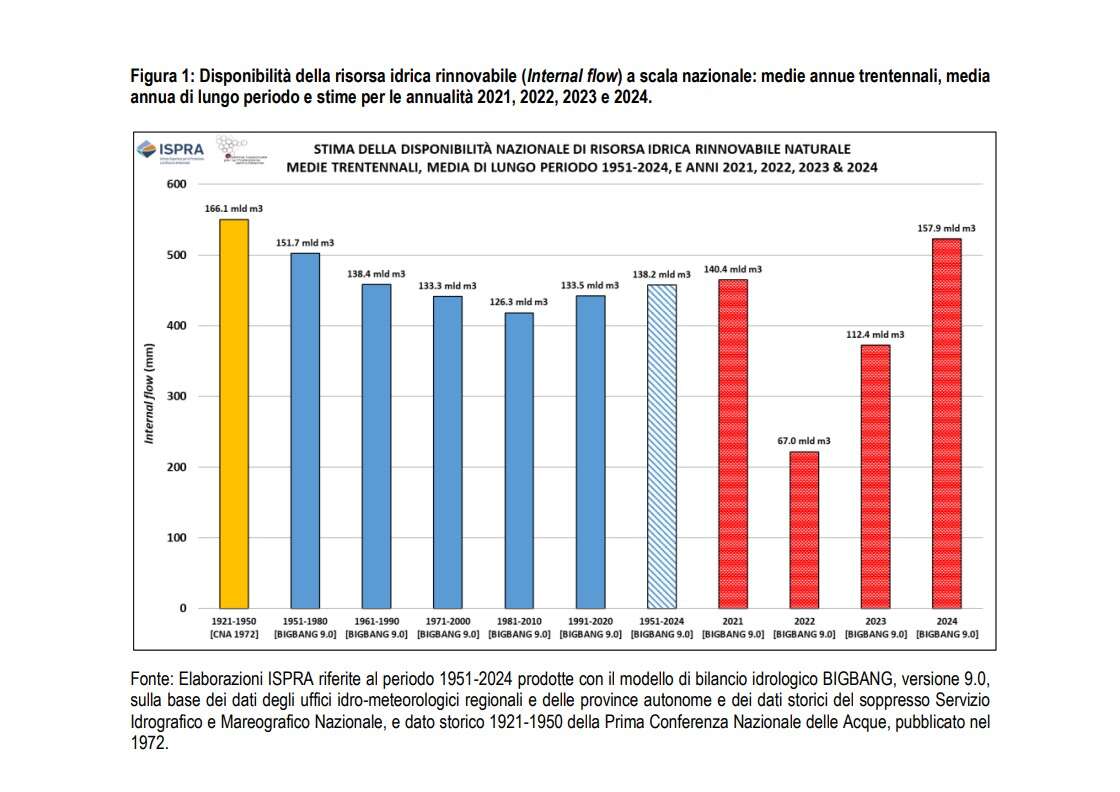

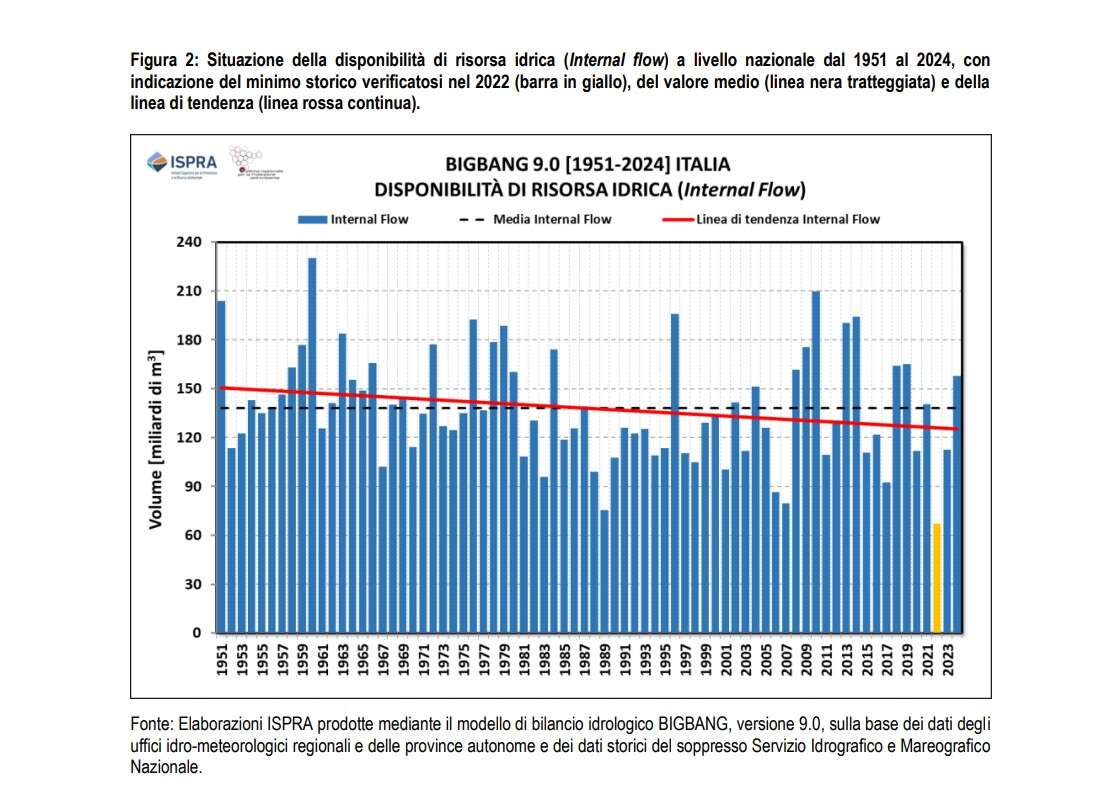

Ma a interessarci non è tanto il volume delle precipitazioni, quanto l’acqua disponibile. Su questo fronte il Bigbang informa che la disponibilità complessiva nel nostro Paese di risorsa idrica rinnovabile (internal flow), ovvero quella che naturalmente si produce in un determinato territorio per effetto delle precipitazioni, al netto della perdita per evapotraspirazione, è stimata nel 2024 in 157.9 miliardi di metri cubi, a fronte di un valore medio annuo di 138.2 miliardi di metri cubi sul lungo periodo 1951-2024 (+14,3%, che sale a +18,3% rispetto al 1991-2020). Il dato è «tuttavia da attribuire alle elevate precipitazioni verificatesi al Nord, mentre nei territori del Sud Italia e delle Isole maggiori si è osservata una persistente situazione di siccità. In effetti, nonostante la suddetta anomalia, analizzando a livello nazionale la disponibilità di risorsa idrica rinnovabile, si continua a osservare, dal 1951 ad oggi, un trend negativo statisticamente significativo».

Risultato? «Mediamente, quasi il 50% dell’Italia (prevalentemente Sud Italia e Isole Maggiori) è stato colpito da siccità, da estrema a moderata, su scala annuale per effetto combinato della riduzione di precipitazione e dell’aumento della quota di evapotraspirazione». Ad esempio, su gran parte della Sardegna e della Sicilia si sono avuti fino a 146 giorni consecutivi senza piogge, mentre altrove scrociavano alluvioni. Nel frattempo l’Oms stima che 50mila persone muoiano ogni anno in 35 Paesi della regione europea solo per ondate di calore, con l’Italia in prima fila, arrivando a quota 175mila se si considerano 53 Stati che vanno dall’Islanda alla Russia.

In tutto questo il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc) è di fatto fermo al palo: approvato nel gennaio 2024 dal Governo Meloni dopo lunghissima gestazione, ha individuato 361 azioni settoriali da mettere in campo ma manca di fondi e governance per attuarle; per fare davvero i conti con l’acqua – in base alle stime elaborate dalla Fondazione Earth and water agenda (Ewa) – servirebbero 10 mld di euro aggiuntivi l’anno, a fronte dei 7 che il sistema-Paese finora riesce a stanziare. Volendo limitare il conto ai soli investimenti incentrati sulla lotta al dissesto idrogeologico, si scende comunque a 38,5 miliardi di euro complessivi in un decennio (in linea con gli investimenti stimati già nel 2019 per realizzare gli 11mila cantieri messi in fila dalla struttura di missione "Italiasicura", che ha lavorato coi Governi Renzi e Gentiloni).

«Il picco di caldo di questi giorni ha fatto ripiombare ampie fasce d'Europa e dell'area mediterranea nell'emergenza siccità – commenta Maria Spena, presidente del comitato One water – Si tratta di problemi che meritano di essere affrontati con un approccio sistemico e non emergenziale ed è questo lo scopo che il comitato One water vuole perseguire formulando contributi specialistici a tutti gli attori coinvolti. Una situazione generale che conferma la centralità del tema dell'acqua ormai divenuta una variabile strategica per la sopravvivenza stessa del pianeta. Non possiamo più fare a meno di ragionare e di agire in un'ottica di economia circolare da basare sulla riduzione e sul riciclo resi possibili dall'efficientamento delle risorse idriche. Il comitato One Water, nell'ambito delle iniziative in vista del primo Forum Euromediterraneo dell'acqua che si terrà a Roma nel 2026, intende promuovere l'affermazione di una cultura del risparmio idrico mediante un coinvolgimento interdisciplinare che tenga conto delle implicazioni sociali, economiche ed ambientali di questo bene universale. Questo percorso incoraggerà il coinvolgimento di specialisti dei rispettivi settori, in grado di analizzare le problematiche sottese e di offrire possibili soluzioni».

Il comitato One water, insieme all’Institut Méditerranéen de l'Eau (Ime) e con la partnership dell’Union for the Mediterranean and Arab Water Council (Awc), sta ifatti organizzando il Forum Euromediterraneo dell’acqua in agenda nella capitale il prossimo anno, anche se di fatto l’iniziativa è già entrata nel vivo: la corsa verso l’appuntamento è iniziata a marzo a Montecitorio, che ha riunito ministri come quello dell’Ambiente Pichetto Fratin e quello degli Esteri Tajani, il sindaco di Roma Gualtieri, il presidente del Lazio Rocca, scienziati ed esperti del settore, con anche la commissaria Ue all’Ambiente Roswell che ci ha tenuto a mandare un videomessaggio. Con un messaggio chiaro: la risorsa idrica è di vitale importanza, d’obbligo prestarle attenzione a livello locale e globale.