Contro il dissesto idrogeologico stanziati 19,2 miliardi in 25 anni, ma solo il 27% è stato speso

In un Paese come il nostro, dove l’acqua è il principale elemento attraverso il quale la crisi climatica impatta sul territorio – attraverso il continuo alternarsi di alluvioni e siccità –, le pur insufficienti risorse stanziate per contrastare il dissesto idrogeologico faticano a tradursi in cantieri operativi.

A confermarlo l’aggiornamento triennale (con dati fino al 2024) pubblicato oggi dall’Ispra, nel nuovo rapporto sul Dissesto idrogeologico in Italia, che arriva dunque a includere le principali crisi degli ultimi anni: le esondazioni nelle Marche del settembre 2022 seguite a novembre dalle colate di fango e detriti Ischia, la doppia alluvione in Emilia-Romagna nel maggio 2023 seguita a novembre da quella in Toscana, le intense precipitazioni in Valle d’Aosta e Piemonte settentrionale nel giugno 2024.

«I cambiamenti climatici – spiega Ispra – stanno determinando un incremento della frequenza delle piogge intense e concentrate, con conseguente aumento delle frane superficiali, delle colate rapide di fango e detriti, delle alluvioni, incluse le flash flood (piene rapide e improvvise), amplificando il rischio con impatti anche su territori storicamente meno esposti».

I crescenti eventi meteo estremi provocano impatti devastanti sui territori colpiti – le sole alluvioni in Emilia-Romagna e Toscana del 2023 hanno comportato danni stimati rispettivamente in 8,6 e 2,7 miliardi di euro –, eppure anche quando le risorse ci sono risulta difficile spenderle.

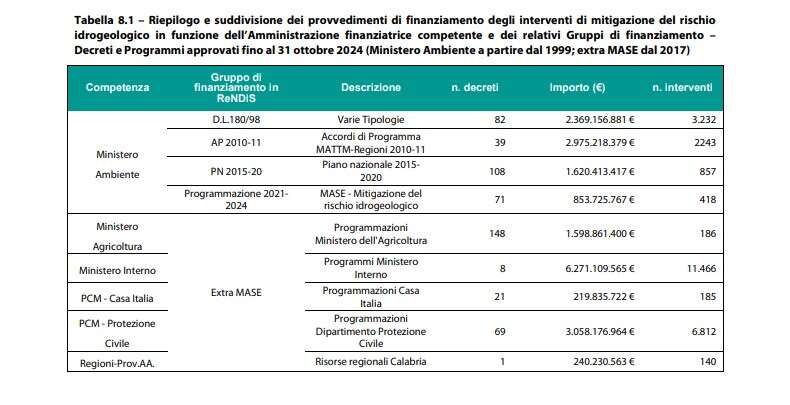

Il quadro è fornito direttamente dall’Ispra attingendo ai dati del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (Rendis), che mette in fila le informazioni relative agli interventi finanziati per la mitigazione del rischio idrogeologico in Italia a partire dal 1999. In questi 25 anni risultano 25.539 interventi per un importo complessivo finanziato di 19,2 miliardi, suddivisi tra quelli di competenza del ministero dell’Ambiente (Mase), dell’Interno, dell'Agricoltura, del dipartimento della Protezione civile, del dipartimento Casa Italia alla presidenza del Consiglio, e anche un primo gruppo di risorse regionali (Calabria).

I fondi arrivano soprattutto da canali diversi rispetto al ministero dell’Ambiente: il numero degli interventi extra Mase censiti, benché distribuiti su un periodo più breve (finora non sono stati resi disponibili ad Ispra dati precedenti al 2017), è quasi tre volte quello degli interventi Mase finanziati nel corso degli ultimi 25 anni (e la situazione è analoga, seppure in modo meno marcato, anche riguardo all’entità delle risorse).

Gli utenti appartenenti alle diverse Amministrazioni pubbliche che si occupano a vario titolo degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico registrati su Rendis sono oltre tremila: il 67% è rappresentato dagli Enti attuatori (Comuni, Comunità montane, ecc), mentre il 19% da rappresentanti dalle Regioni.

Tra le otto regioni con il maggior numero di interventi finanziati, la Lombardia è quella che ne ha di più in assoluto (2.579), seguita dalla Calabria (2.309), dal Piemonte (2.276), dal Veneto (1.890), dall’Emilia-Romagna (1.874), dal Lazio (1.766), dall’Abruzzo (1.716) e dalla Campania (1.693).

Considerando invece l’ammontare complessivo dei finanziamenti assegnati (Mase + extra-Mase) sembrerebbe che sia la Calabria la Regione destinataria degli importi maggiori rispetto alle altre Regioni, con oltre 1.761 mln €; seguono la Campania con quasi 1.700 mln €, il Veneto (quasi 1.600 mln €), la Lombardia (1.563 mln €), la Sicilia (1.556 mln €), il Piemonte (quasi 1.300 mln €), il Lazio (1.261 mln €) e l’Emilia-Romagna (1.238 mln €).

Ma in molti casi non è dato sapere neanche per quale scopo sono stati stanziati tali fondi. «Una criticità che emerge chiaramente dall’analisi dai dati analizzati – osserva l’Ispra – è l’elevato numero di interventi (pari a 9.023) per i quali non è stata definita la tipologia di dissesto in relazione al quale tali interventi sono stati finanziati che, da soli, rappresentano circa il 35% del totale degli interventi considerati. Quanto sopra risulta ancora più critico se si considera che a tali interventi sono associate risorse pari al 30% di quelle complessivamente stanziate, per un importo corrispondente di oltre 5.738 mln €».

Guardando ai tempi medi di realizzazione degli interventi, rispetto al valore medio nazionale di realizzazione di un intervento, pari a 4,6 anni, diverse sono le Regioni/Province Autonome per le quali si rileva un tempo superiore, tra cui, Sardegna, Campania, Veneto, Lazio, Prov. Aut. di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Puglia, per le quali si registra una durata media superiore a 5 anni. Dall’analisi complessiva dei dati, inoltre, emergono i casi della Sardegna e della Campania, caratterizzate da tempi medi di realizzazione che sfiorano i 6 anni (5,9 e 5,8 anni rispettivamente) e, sul fronte opposto, l’Emilia-Romagna e la Provincia Autonoma di Trento, per le quali si registrano i minori tempi medi di attuazione (3,8 e 3,9 anni rispettivamente).

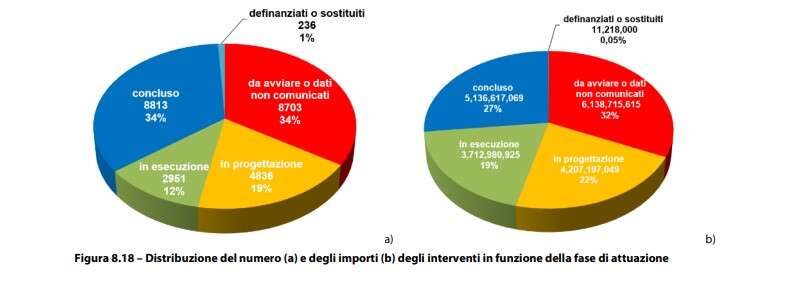

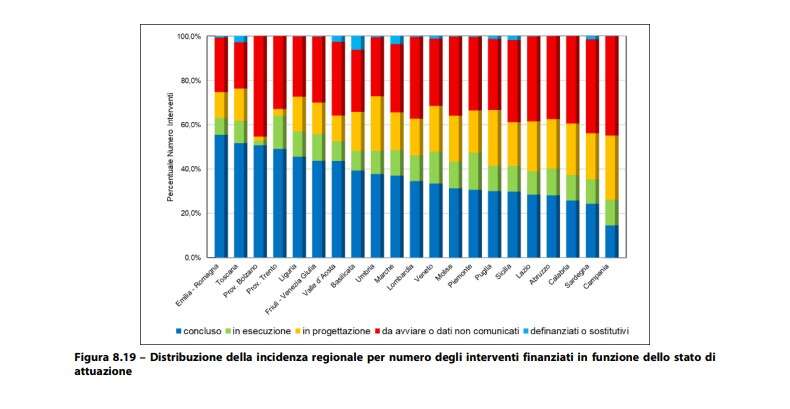

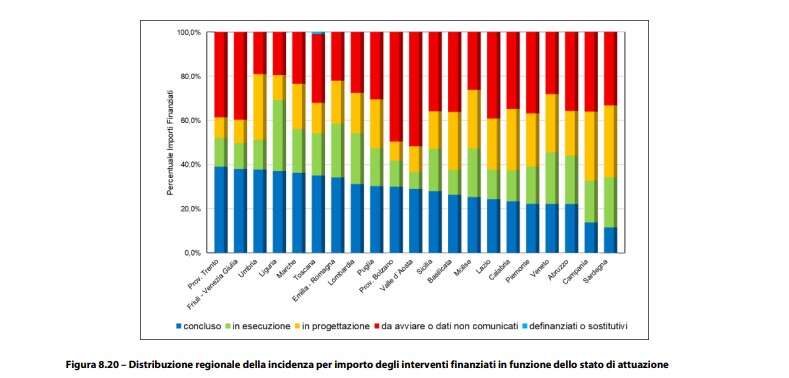

Risultato? Su un totale di 25.539 interventi finanziati dal 1999, 8.813 (pari a circa il 34%) risultano conclusi, il 12% (2.951 interventi) è in fase di esecuzione, il 19% (4.836 interventi) è in fase di progettazione, mentre quasi il 34% (8.703 interventi) è ancora da avviare o senza dati comunicati. Considerando gli stessi dati dal punto di vista delle risorse, solo il 27% (5.136 mln €) di quelle complessivamente stanziate fa riferimento ad interventi conclusi, mentre la restante parte è relativa per il 19% (3.800 mln €) ad interventi in fase di esecuzione, per il 22% (4.207 mln €) ad interventi in fase di progettazione e per il 32% (6.139 mln €) ad interventi ancora da avviare o senza dati comunicati.

«Si ritiene che la percentuale particolarmente elevata di interventi da avviare o con dati non comunicati – specifica nel merito l’Ispra – sia in buona parte da collegare principalmente al mancato aggiornamento del monitoraggio degli interventi, sia Mase, sia extra-Mase, da parte degli Enti titolari degli stessi». Analizzando più in dettaglio i dati sullo stato di attuazione degli interventi emerge inoltre un’ampia variabilità a scala locale: quelli conclusi passano dal 55% dell’Emilia-Romagna fino al 15% della Campania, mentre guardando alle risorse spese anziché al numero degli interventi conclusi, si va dal 39% della Provincia autonoma di Trento fino al 12% scarso della Sardegna.

In tutto questo il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc) è di fatto fermo al palo: approvato nel gennaio 2024 dal Governo Meloni dopo lunghissima gestazione, ha individuato 361 azioni settoriali da mettere in campo ma manca di fondi e governance per attuarle; per fare davvero i conti con l’acqua – in base alle stime elaborate dalla Fondazione Earth and water agenda (Ewa) –, oltre a saper spendere le risorse disponibili, servirebbero 10 mld di euro aggiuntivi l’anno, a fronte dei 7 che il sistema-Paese finora riesce a stanziare. Volendo limitare il conto ai soli investimenti incentrati sulla lotta al dissesto idrogeologico, si scende comunque a 38,5 miliardi di euro complessivi in un decennio (in linea con gli investimenti stimati già nel 2019 per realizzare gli 11mila cantieri messi in fila dalla struttura di missione "Italiasicura", che ha lavorato coi Governi Renzi e Gentiloni).