Efficienza energetica, all’Italia servono investimenti da 308 miliardi di euro al 2030

Il nostro Paese continua ad essere tra i più performanti sotto il profilo dell’efficienza energetica, con un Energy intensity index (rapporto tra consumo lordo di energia e Pil) al quinto posto in Europa, e ancora nel 2024 vede consumi residenziali pro capite ridotti dell’8% dall’anno prima, ma è una buona performance che procede oggi ritmo insufficiente: rispetto al 2022, infatti, siamo scesi di una posizione, mentre altri Paesi come Germania, Francia e, in parte, Spagna tra il 2014 e il 2023 hanno risalito la graduatoria.

È quanto emerge dall’Energy Efficiency Report 2025, redatto dall’Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano e presentato oggi a Milano, con un faro acceso anche sugli investimenti in efficientamento: nel 2024 sono stimati tra i 58 e i 66 miliardi di euro, decisamente meno dei 75-85 del 2023 e ancora per metà concentrati nel settore residenziale nonostante il calo dovuto alle modifiche al Superbonus.

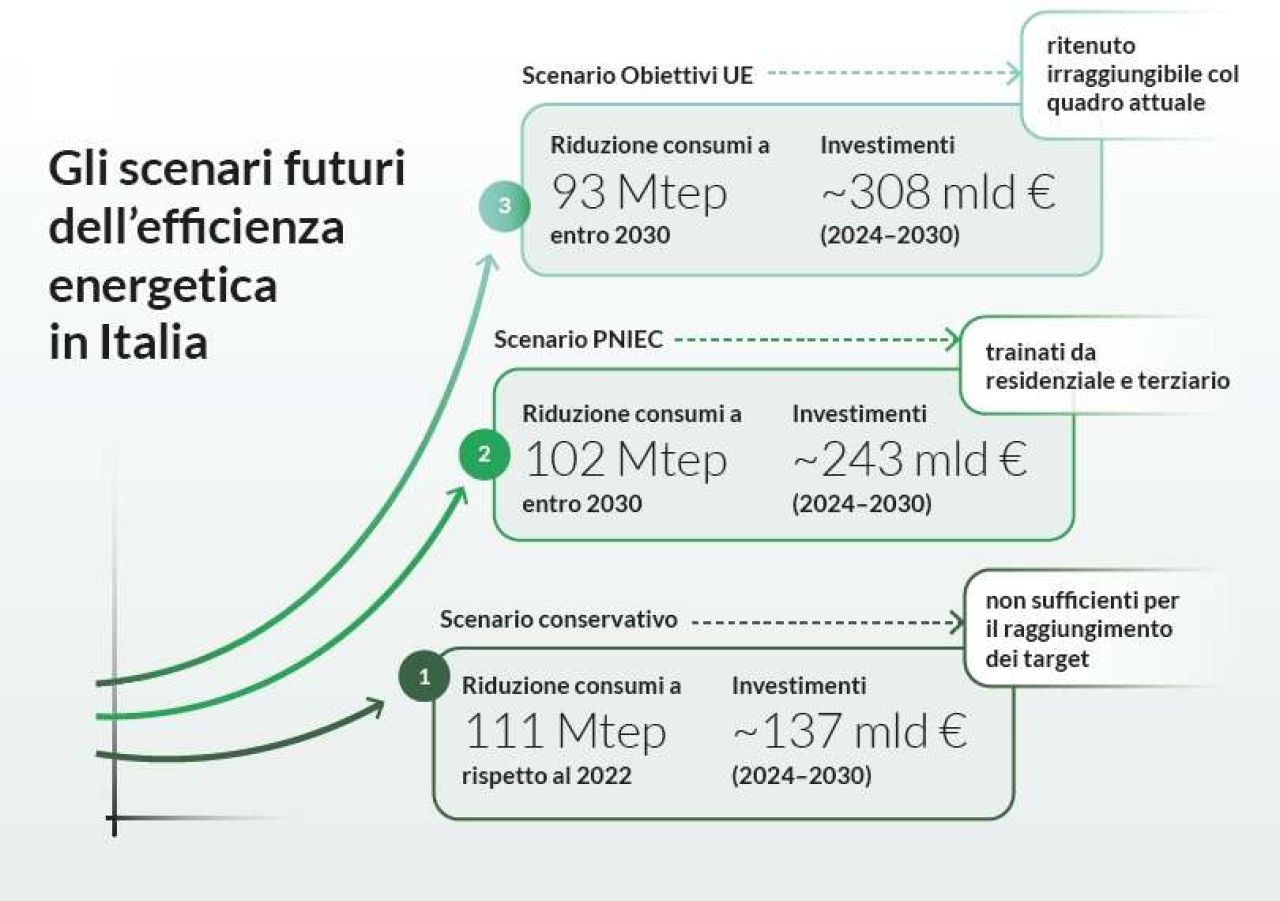

La brutta notizia è che per allinearci pienamente agli obiettivi energetici dell’Unione Europea, nello scenario più ambizioso, dovremmo ridurre i consumi finali di energia a 93 Mtep entro il 2030 (target poco realistico con le sole misure attualmente previste o attuate) e portare gli investimenti a 308 miliardi di euro nel 2030.

«Secondo le nostre stime, tra il 2024 e il 2030 gli investimenti cumulati in efficienza energetica dovrebbero superare i 240 miliardi di euro negli scenari che si prefissano gli obiettivi Pniec e Ue – commenta Federico Frattini, vicedirettore di Energy&Strategy e direttore scientifico del report – soprattutto nel settore residenziale, ma anche nel terziario, cosa che riflette il peso strategico del patrimonio edilizio nella riduzione dei consumi energetici. Questo, però, se verranno potenziate e rese stabili le misure incentivanti, che hanno dimostrato di essere determinanti nel guidare gli interventi: l’incertezza normativa finora ha rappresentato un ostacolo alla pianificazione di lungo periodo, mentre è fondamentale disporre di un quadro duraturo e coerente, capace di mobilitare capitali e accompagnare la transizione energetica nei diversi settori».

Analizzando gli investimenti 2024 in efficienza energetica, si nota il forte calo che ha caratterizzato il settore residenziale, da 44-49 miliardi di euro del 2023 a 29-32 miliardi. Un po’ più stabili gli altri settori: l’industriale ha allocato tra i 2,3 e i 2,7 i miliardi, in particolare per fotovoltaico (+26%), pompe di calore, illuminazione e sensoristica, mentre c’è un rallentamento degli interventi sui processi produttivi e sui sistemi ad aria compressa (rispettivamente -68% e -57%).

In lieve calo anche la PA e il terziario, che ha destinato circa il 70% delle risorse a interventi per ridurre e ottimizzare i fabbisogni termici, invece di integrare sistemi digitali avanzati o tecnologie smart per la gestione attiva dei consumi. Interventi che non si sono dimostrati adeguatamente efficienti: a fronte di un aumento degli investimenti del 14% rispetto al 2023, i risparmi si sono fermati al 13%.

In Italia, il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), rivisto nel 2024 dal Governo Meloni, rafforza il ruolo dell’efficienza energetica, ma conferma una dinamica ancora troppo lenta nella riduzione dei consumi. Gli strumenti incentivanti sono molti ma frammentati: Certificati Bianchi, Conto Termico (che si concentra sull’efficienza degli edifici), detrazioni fiscali per l’edilizia (Superbonus, Ecobonus, Bonus Casa) e il nuovo Piano Transizione 5.0 (che ha stanziato 13,5 miliardi di euro per ridurre i consumi energetici industriali del 5%) sono eterogenei per logica, ambito di applicazione e tempistiche. In particolare, l’assenza di un coordinamento strutturato tra questi meccanismi rischia di ridurre l’efficacia complessiva delle misure, con sovrapposizioni, lacune settoriali e incertezze per gli operatori.

Il Report si chiude delineando tre possibili scenari di evoluzione degli investimenti in efficienza energetica al 2030, costruiti tenendo conto di variabili di natura normativa, economica e sociale: uno conservativo, uno coerente con gli obiettivi del Pniec e uno più ambizioso, orientato agli obiettivi europei. Lo scenario conservativo, basato sulle sole politiche vigenti, prevede una riduzione limitata dei consumi di energia finale (-0,5 Mtep rispetto al 2022) e investimenti pari a circa 137 miliardi di euro nel periodo 2024-2030, insufficienti a raggiungere i target europei.

Lo scenario Pniec - intermedio, ma che comunque necessita di politiche stabili e ben strutturate - propone di ridurre i consumi a 102 Mtep entro il 2030, grazie a misure già attuate o pianificate, e di aumentare gli investimenti fino a circa 243 miliardi di euro tra 2024 e 2030, con un ruolo centrale dei settori residenziale e terziario.

Infine, lo scenario con gli obiettivi Ue, il più ambizioso, punta a 93 Mtep di consumi finali al 2030, un traguardo che il Pniec stesso ritiene irraggiungibile con le sole misure attuali. Gli investimenti dovrebbero salire fino a circa 308 miliardi, trainati soprattutto dal settore residenziale, anche in risposta alla direttiva europea Case verdi (Epbd), e questo «è irrealizzabile senza adeguati incentivi», come conferma il rapporto.

Secondo i dati recentemente messi in fila sempre dall’Energy&Strategy, l’obiettivo “Case verdi” è ridurre il consumo di energia primaria per gli edifici a uso abitativo del 16% rispetto al 2020, quindi di 6,32 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, passando da 39,49 Mtep a 33,17) e ben il 55% di questo risparmio (3,46 Mtep) dovrebbe riguardare gli immobili di classe G, che sarebbero da efficientare almeno per il 43%, in metratura o in numero di edifici. Complessivamente, per il Politecnico si tratta d’investire circa 180 miliardi di euro entro il 2030.

Troppi? Prima di rispondere, basterebbe dare un occhio al costo attuale delle bollette. La Community smart building di The european house - Ambrosetti osserva che la spesa delle famiglie per i consumi elettrici e termici degli edifici è aumentata del 31% dal 2015 a oggi, e ha raggiunto un valore di 54,2 miliardi di euro l’anno. Ma senza il Governo a indicare la rotta, e stanziare risorse adeguate, il peso rischia di ricadere sulle singole famiglie.