La diplomazia delle fonti rinnovabili contro lo spauracchio dello Stretto di Hormuz

In riposta all’ennesima guerra che sta devastando il Medio Oriente, dove il presidente Trump ha deciso – senza alcun avvallo del Congresso statunitense – di accorrere in aiuto del primo ministro israeliano Netanyahu bombardando i siti nucleari dell’Iran, potrebbe adesso chiudersi ai commerci marittimi lo Stretto di Hormuz.

Si tratta di un braccio di mare che separa il Golfo di Oman dal Golfo Persico, fondamentale per i traffici marittimi non solo dell'Iran ma anche di Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrain, Qatar e Oman. Lo Stretto di Hormuz è dunque un’arteria fondamentale per il commercio globale di combustibili fossili: da qui passano circa 20 milioni di barili al giorno di petrolio – il 20% del consumo globale o il 25% del commercio petrolifero marittimo – oltre al 20% del commercio internazionale di gas naturale liquefatto (Gnl), cui il nostro Paese si sta avvinghiando sempre di più nonostante i consumi in calo.

Lungo le coste italiane crescono infatti i rigassificatori pronti ad accogliere i carichi di Gnl – l’ultimo al largo di Ravenna –, sebbene dal 2021 al 2024 sia diminuita del 19% la domanda di gas, con la prospettiva di un ulteriore -15% al 2030, e nel solo 2024 siano calate del 12% le importazioni di Gnl (con la notevole eccezione per l’import di Gnl dalla Russia, in crescita). Ma i rigassificatori in sovrabbondanza vanno comunque pagati, perpetuando un circolo vizioso che lega le bollette dei consumatori ai capricci della geopolitica in Medioriente.

Va addirittura peggio sul fronte del petrolio, i cui consumi si concentrano principalmente sul fronte della mobilità: secondo l’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) il picco del consumo petrolifero è atteso entro la fine del decennio, grazie alla rapida crescita delle auto elettriche che eviterà l’impiego di 5,4 milioni di barili al giorno, ma in Italia i veicoli puliti arrancano e dunque le vendite di benzina sono oggi ai massimi livelli dal 2011.

Il nostro Paese si mostra dunque estremamente fragile di fronte all’ennesima guerra in Medio Oriente, potendo contare solo marginalmente sulla forza diplomatica delle fonti rinnovabili, perché ancora massimamente dipendente dall’import di combustibili fossili.

Il Parlamento iraniano ha già dichiarato la volontà di chiudere lo Stretto di Hormuz, mettendo in fibrillazione i mercati globali, con quotazioni in rialzo per i prezzi di petrolio e gas. In realtà, mentre scriviamo i traffici marittimi proseguono (quasi) regolarmente nello Stretto, e la minaccia iraniana nasce spuntata: chiudere lo Stretto di Hormuz danneggerebbe in primo luogo lo stesso Iran, bloccando la possibilità di esportare il proprio petrolio anche verso Paesi amici come la Cina – che infatti tramite il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, ha dichiarato oggi che il Golfo Persico e le acque circostanti sono canali vitali per il commercio internazionale di beni ed energia – e minando alla base le proprie possibilità di auto-finanziamento, oltre a quelle dei Paesi arabi alleati che si affacciano sul Golfo Persico.

È dunque assai più probabile che i commerci petroliferi continuino, ma sotto la costante minaccia di attacchi terroristici e/o restrizioni governative. In questo modo i prezzi dei combustibili fossili continueranno a crescere, insieme alle nostre bollette, mantenendo però costanti i flussi.

Per sganciarci da queste dinamiche, l’imperativo è ridurre la dipendenza. Eppure sta accadendo il contrario: le installazioni italiane di impianti rinnovabili stanno rallentando in un contesto normativo e autorizzatorio sempre più caotico, dato che «nei primi cinque mesi del 2025 la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 2.650 MW – snocciola Terna – Tale valore è inferiore di 92 MW (-14%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente».

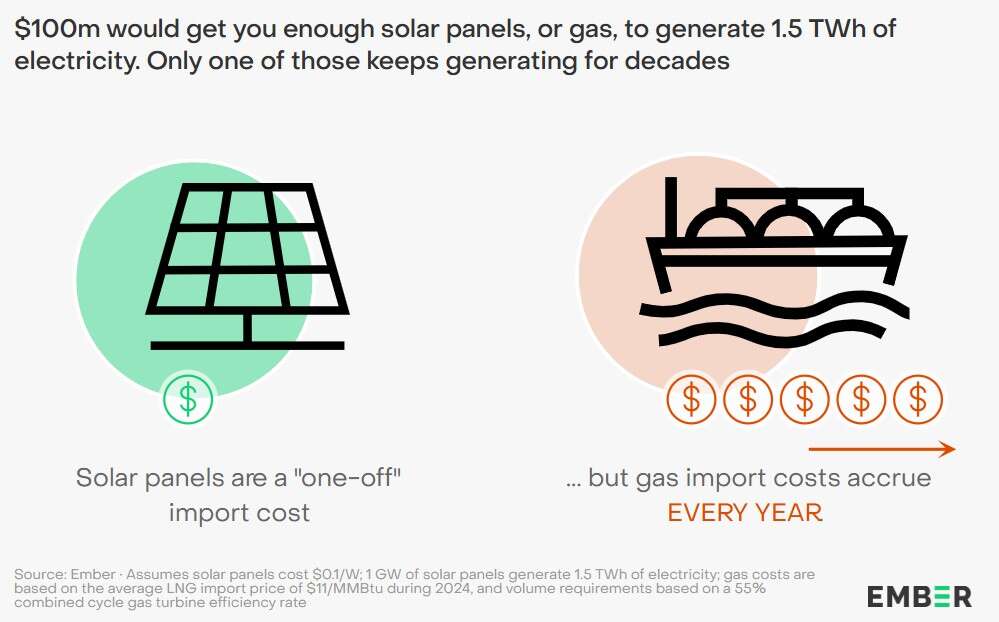

Il risultato, paradossale, è che l’Italia sta rinunciando a ogni prospettiva di autonomia strategica sul fronte energetico, conquistabile attraverso le fonti rinnovabili, e al contempo anche al potere diplomatico che tale autonomia può portare in dote. C’è chi dirà che neanche sulle rinnovabili possiamo essere indipendenti, perché ad oggi l’avanzata del Green deal è legato in buona parte all’importazione di pannelli solari, auto elettriche e materie prime dalla Cina. Ed è vero, ma con una piccola differenza: importare 1 GW di fotovoltaico per produrre 1,5 TWh di elettricità all’anno costa 100 milioni di dollari, all’incirca il costo necessario per generare lo stesso quantitativo di energia tramite l’import di gas fossile. Tuttavia, una volta importati, quei pannelli solari potranno produrre per trent’anni e infine essere riciclati, mentre col gas dopo dodici mesi riparte il giro di giostra della dipendenza fossile.